在2021年12月举行的中央农村工作会议上,习近平总书记提出要举全党全社会之力推动乡村振兴,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。2022年中央一号文件进一步强调要立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展。国务院印发的《“十四五”推进农业农村现代化规划》也明确地把“农业高质高效”当成是实现农业现代化的一个根本要求。

近年来,晋城市在全方位夯实粮食安全根基的基础上,聚焦生猪、家禽、肉羊、蜂业、蔬菜、中药材和蚕桑、黄梨、甘薯,努力构建“6+3”特优产业,有效推进全市农业高质量发展。

一、六大优势产业集群化发展

根据晋城市农业产业发展现状,选取了“生猪、家禽、肉羊、蜂业、蔬菜、中药材”六大产业做为我市的优势农业产业,并积极采取了一系列举措,全力推动六大优势产业集群化发展。

(一)生猪

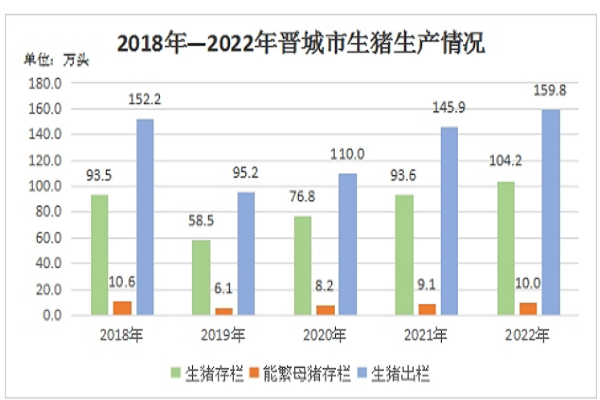

生猪产业是我市农业的第一大产业,拥有高平、泽州两个国家级生猪调出大县(全省共4个),已认定1个省级高平现代生猪产业园和正在创建1个省级泽州现代农业(小麦+生猪)产业园。2022年全市生猪产业实现产值28.6亿元,占农林牧渔业总产值的比重达23.7%,生猪存栏104.2万头、能繁母猪存栏10.0万头、出栏159.8万头,生猪存栏、出栏绝对量规模排全省第2位(仅次于运城市)。近五年来(2018年—2022年),我市生猪产业保持较快发展,存栏年均增速为2.7%,出栏年均增速为1.2%,能繁母猪存栏保持在10万头左右。目前,全市共有生猪规模养殖户5151户,其中年出栏万头以上的11户,年出栏5万头以上的3户,分别为高平凯永、阳城温氏和泽州天兆。

(二)家禽

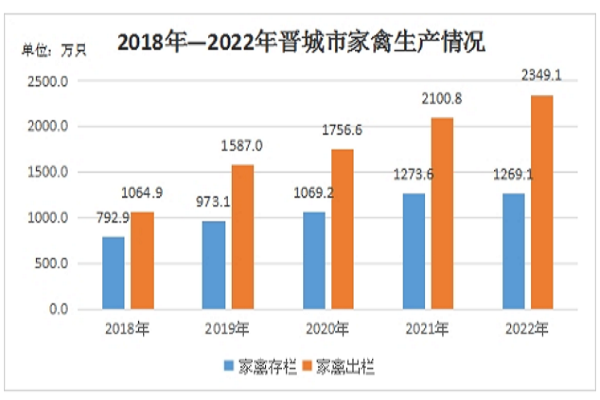

我市围绕家禽产业打造蛋鸡、肉鸡两条产业链,2022年全市家禽存栏1269.1万只、出栏2349.1万只,禽蛋产量10.1万吨,家禽存栏、出栏绝对量规模排全省中游。近五年来,我市家禽产业保持快速发展,存栏年均增速为12.5%,出栏年均增速为21.9%,蛋产量年均增速为8.2%。目前,全市共有肉鸡养殖规模户45户,其中年出栏100万只以上9户,规模较大的全部集中在沁水县,分别为大象、华英、恒利和浩越;全市共有蛋鸡养殖规模户3015户,其中年末存栏10万只以上13户,规模较大为泽州惠鑫铭、阳城香山、泽州东兴源、阳城晋龙诚锋和陵川亿利等。

(三)肉羊

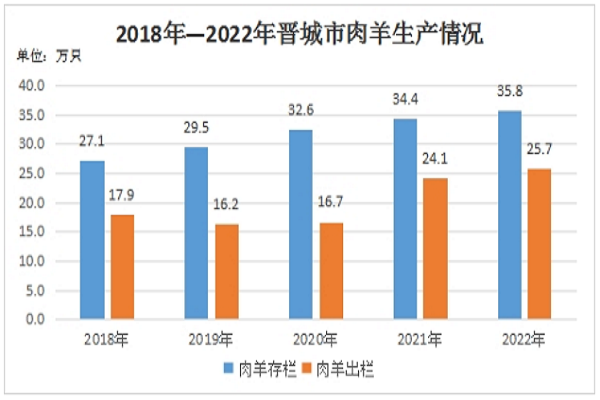

我市肉羊产业主要围绕黑山羊打造一条产业链,2022年全市肉羊存栏35.8万只、出栏25.7万只,存栏、出栏绝对量规模全省靠后。近五年来,我市肉羊产业保持平稳发展,存栏年均增速为7.2%,出栏年均增速为9.4%。目前,全市共有肉羊养殖规模户3670户,其中年出栏3000只以上5户,全部集中在沁水县,分别为通宝、源阳、槐必、沁苑、朝阳。

(四)蜂业

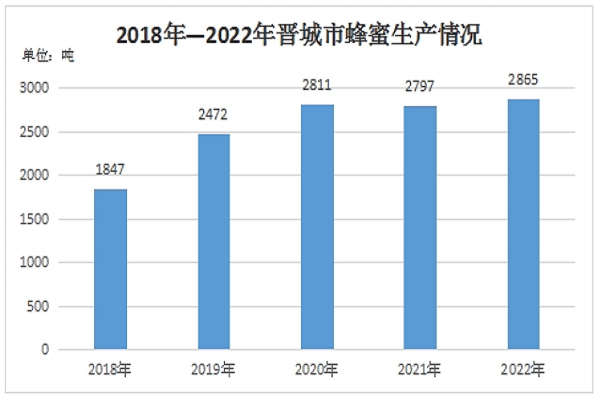

我市蜂业依托丰富的蜜粉资源成为全省养蜂第一市,2022年全市蜜蜂存栏14万箱,蜂蜜产量2865吨。近五年来,我市蜂业保持较快发展,蜂蜜产量年均增速为11.6%。目前,全市蜂产品加工企业10家,规模较大的为沁水圣康、泽州山里泉、城区小熊一家等。

(五)蔬菜

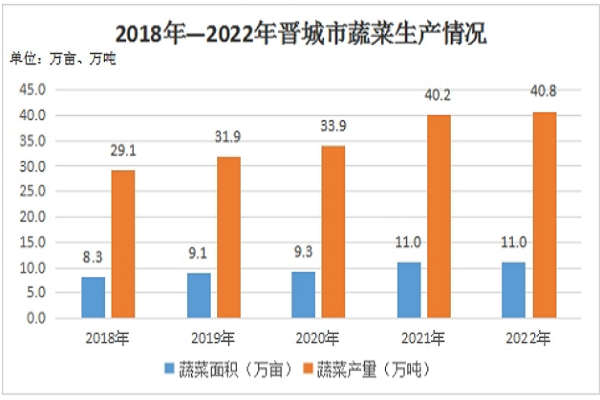

我市围绕“菜篮子”保供加快蔬菜产业发展,2022年全市蔬菜面积11.0万亩、产量40.8万吨,其中设施蔬菜面积1.7万亩、产量8.1万吨,面积、产量绝对量规模全省靠后。近五年来,我市蔬菜产业保持平稳发展,面积年均增速为7.4%,产量年均增速为8.7%,但设施蔬菜面积、产量均出现下降情况,设施蔬菜面积年均增速为-3.0%,产量年均增速为-1.1%。目前,全市规模较大的蔬菜种植户为阳城三利珍、阳城尹绿鲜、高平小江红辣椒、高平双鑫、高平店上蔬菜园、高平淼源、高平大野川蔬菜园等。

(六)中药材

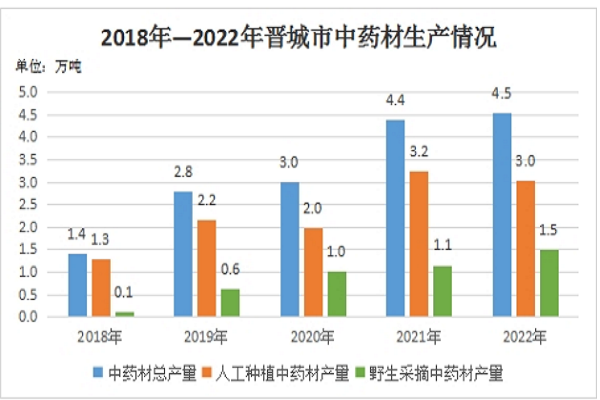

我市依托纬度最北山茱萸产区、党参道地产区等特殊地理优势和丰富的野生连翘、蝉蜕等自然资源,中药材行业保持较好发展。2022年全市中药材产量4.5万吨,其中人工种植3.0万吨(人工种植面积11.0万亩),野生采摘1.5万吨,总产量规模排全省第4位,野生采摘规模排全省第1位。近五年来,我市中药材产业保持快速发展,总产量年均增速为34.7%,人工种植产量年均增速为24.1%,野生采摘产量年均增速为91.4%。目前,我市有国家级中药材产业强镇1个(陵川县平城镇),省级中药材产业园1个(陵川县中药材产业园)。

二、三个特色产业做精做靓

根据晋城市农业产业发展特色及区位特点,选取了“蚕桑、黄梨、甘薯”三个产业做为我市的特色农业产业,并积极采取了一系列举措,全力推动三个特色产业做精做靓。

(一)蚕桑

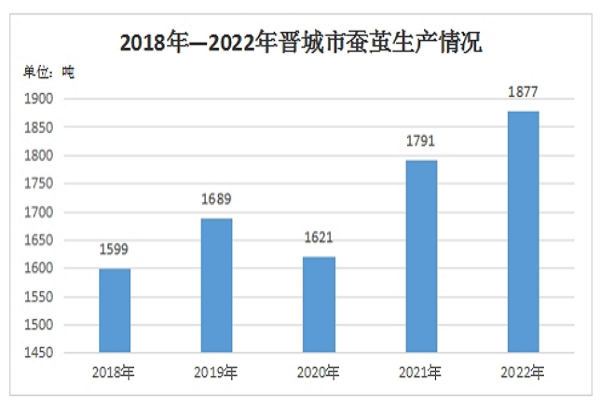

我市是华北地区最大的蚕茧生产基地,桑园面积、蚕茧产量、缫丝加工均占到了华北地区95%以上。2022年全市桑园面积4.5万亩,产茧产量1877吨,同时附产桑葚果2464吨及桑叶制品。近五年来,我市蚕桑产业保持平稳发展,蚕茧产量年均增速为4.1%。我市蚕桑产业主要集中在阳城县,目前全市有3家缫丝企业(禹珈豪、美棠、永丰源),1家桑葚加工企业(葚天酒业),10家蚕丝综合利用企业(吉俐迩、安麒俪、城外城等),5家桑叶加工企业。

(二)黄梨

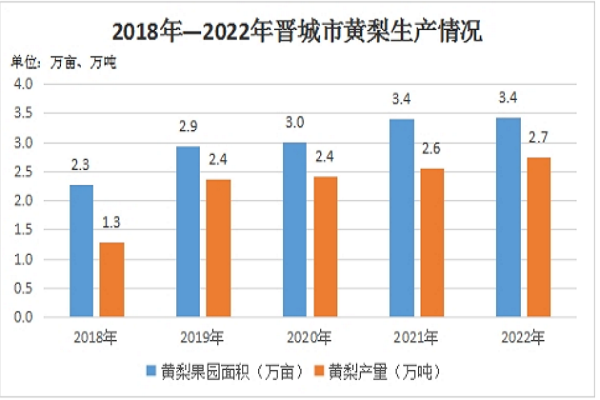

我市黄梨主要以高平大黄梨、玉露香、酥梨等品种为主,其中高平大黄梨是我市特有的地方梨品种,也是我市唯一的地理标志保护产品。2022年全市黄梨种植面积3.4万亩,产量2.7万吨,占全市园林水果总产量的33.8%,面积、产量绝对量规模全省中游。近五年来,我市黄梨产业保持较快发展,面积年均增速为10.7%,产量年均增速为20.8%。目前,我市的黄梨加工企业仅高平厦普赛尔1家,其他均为小作坊。

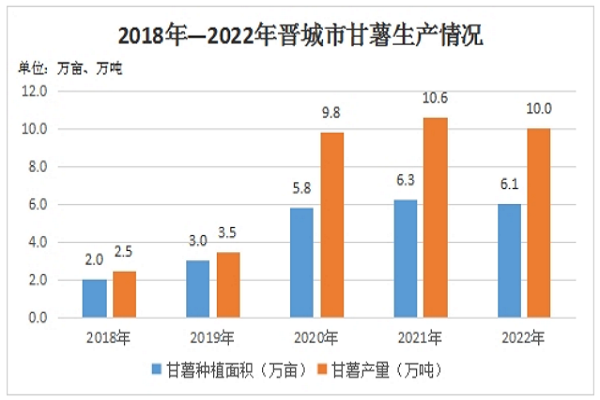

(三)甘薯

我市特有的地理条件和气候,造就了“高山旱作富硒,甘甜绵润好吃”的“晋城红薯”,是全省第三大甘薯主产区。2022年全市甘薯种植面积6.1万亩,产量10.0万吨。近五年来,我市甘薯产业保持快速发展,面积年均增速为31.4%,产量年均增速为42.0%。目前,全市规模较大的甘薯种植企业有5个,分别为高平的五谷丰和春耕秋实,泽州的可宜口,阳城的绿野生态和宋王薯业;甘薯深加工企业有3个,分别为泽州的可宜口、高平的前和农工商、阳城绿野生态。

三、农业高质量发展存在的瓶颈和短板

晋城市的农业发展在加速布局“6+3”特优产业的推动下取得了一定的成效,但从农业高质量发展的标准来看,仍存在诸多的瓶颈和短板,主要表现为下几个方面:

(一)“6+3”产业体系还不够完善

在加速布局的作用下,我市“6+3”特优产业取得了较快的发展,但对标全产业链发展要求,仍存在前端种业滞后、后端加工能力不足导致的产业体系不够完善问题。前端种业滞后主要表现为:生猪产业没有一个国家级核心育种场,白壳蛋鸡鸡苗100%依靠外购,甘薯脱毒种薯推广面积比例低等;后端加工能力不足主要表现为:2022年,全市农产品加工转化率为62%,低于全国6个百分点(与全省持平),全市活猪外调率60%、鲜蛋鲜销60%、活羊外调率95%、纯蜂蜜鲜销80%、蔬菜鲜销98%、中药材原料销售80%、甘薯鲜销60%、黄梨鲜销70%。

(二)“6+3”市场体系还不够健全

近年来,我市围绕“6+3”特优产业,虽然培育了高平凯永、陵川绿之金等龙头企业,打造了沁水蜂蜜、陵川中药材、高平黄梨、泽州小米等产品品牌,初步形成了品牌引领、线上线下销售的发展格局,但对照全面建设市场体系的要求,还存在仓储物流滞后、检测能力不足、品牌不响的市场体系不够健全问题。主要表现为:一是农产品仓储保鲜冷链物流基础设施建设滞后,目前全市农产品冷库现有库容5.8万吨,缺口2.8万吨,冷藏运输车库容缺口4.8万吨,特别是蔬菜产业冷链物流建设滞后,导致蔬菜在采收、储存、运输环节损失率较高;二是农产品公共检测能力不足,按照食品安全有关规定,我市每年约4000批次农产品质量安全检测任务,涉及检测项目达112项,但目前市县两级均无畜产品和水产品检测能力,仅有种植业产品检测能力55项,每年全市约有2000批次农产品质量检测任务需到外省购买服务;三是“名特优新”品牌缺失,全省36个“名特优新”农产品中我市一个没有,5个省级涉农专业镇我市一个也没有。

(三)“6+3”政策体系还不够系统

我市围绕“6+3”特优产业,设立晋城特优贷风险补偿金、成立市级乡村振兴产业投资基金、组建市属国有乡村振兴公司,构建了全方位支农政策体系,但随着产业发展,人才、土地、资金等方面制约因素愈来愈凸显。主要表现为:一是畜牧技术人员减少,机构改革后乡镇畜牧兽医人员划转乡镇,导致基础畜牧技术岗位和人员减少;二是“用地难”,在国家政策明确“基本农田主要用于种粮食生产”的情况下,“用地难”成为制约“6+3”特优产业,特别是畜牧业发展的最大瓶颈;三是融资难,随着农业产业市场化程度不断提高,标准化、规模化、智能化水平不断提升,农业基础设施投资大、回报周期长问题更加突出,融资难、融资贵问题更加凸显。

四、农业高质量发展的建议和举措

(一)依托链条集成做强“6+3”产业体系

针对我市“6+3”产业体系还不够完善的问题,要以链条集成的方式推进生产、加工、销售各环节,针对性补齐产业链短板,全面增强产业发展集约化程度和核心竞争力。具体举措为:生猪产业以高平凯永、泽州金硕园、阳城温氏为链主,形成饲料生产、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工为一体的全产业链;家禽产业以惠鑫铭为链主,建成蛋种鸡繁育、蛋鸡生产、仓储物流、蛋品加工的全产业链,以沁水恒泰为链主延长肉种鸡繁育、鸡肉精深加工产业两端;肉羊产业以高平朔增、沁水中电农投为链主,建成饲草生产加工、种羊繁育、专业育肥、屠宰加工的全产业链;蜂业以沁水圣康为链主,打造种蜂育种、标准化养蜂、集中收储、精深加工的全产业链;蔬菜产业以沁森宏泉、华宝农业为链主,建成集约化育苗、标准化生产、清洗分拣包装、市场集散、精准配送的全产业链;中药材产业以九州天润、陵川田园农业、兰花药业为链主,打造品种选育、标准种植、烘干储存、精深加工的全产业链;蚕桑产业以山西禹珈豪、阳城葚天酒业等为链主,形成从阳城蚕桑文化遗产保护开发、品种改良,到桑叶茶、桑葚酒等综合利用加工,到高端蚕丝系列产品的全产业链;黄梨产业以铁炉贡梨、高平五谷丰为链主,形成品种保护、标准化管理、仓储分拣、膏汁口服液等精深加工的全产业链;甘薯产业以前合农工商、阳城绿野生态为链主,构建种薯繁育、规模种植、智能仓储、综合加工的全产业链。

(二)健全品牌物流助力“6+3”市场体系

针对我市“6+3”市场体系还不够健全的问题,要通过品牌矩阵引领和冷链物流保障两个方面的发展来进一步健全市场体系。具体举措为:一是品牌矩阵引领,要坚持市场导向,突出品牌赋能,积极组织申报“三品一标”,争创国家级“名特优新”、省级功能农产品、晋字号特优农产品、“有机旱作·晋品”等农产品品牌,重点培育高平生猪、晋城红薯、沁水黑山羊、阳城蚕桑等全国知名品牌,使“太行一号”成为涵盖“6+3”全产业业态、全产品品类的市级农产品区域公用品牌;二是冷链物流保障,要紧密结合“6+3”产业农产品特性和储运要求,加快完善农产品仓储保鲜冷链物流基础设施建设,构建点线面联网的市县乡村四级仓储保鲜冷链物流体系,畅通农产品从田头生产到终端消费的流通环节,构建形成全市域特优农产品仓储保鲜冷链物流体系。

(三)一业一策精准促进“6+3”政策体系

针对我市“6+3”政策体系还不够系统的问题,要根据“6+3”各产业的不同发展现状和特点,制定出台一业一策专项精准的扶持政策。具体举措为:生猪产业要重点支持种业基地和标准化智能化生产基地建设;家禽产业要重点支持种鸡场和规模化标准化生产基地建设;肉羊产业要开展黑山羊专业村建设补贴;蜂业要支持蜜蜂种业振兴基地建设和规模化标准化智能化生产基地建设;蔬菜产业要重点支持新建蔬菜设施、改造老旧设施,对提升智能化水平给予生产补助;中药材产业要重点支持中药材良种繁育基地和标准化种植基地建设;蚕桑产业要制定蚕茧收购价保护政策;黄梨产业要扶持黄梨特色产业提质增效;甘薯产业要重点加强对加工、三产融合等环节的扶持力度。