2022年,在晋城市委、市政府的正确领导下,全市上下以学习宣传贯彻党的二十大为主线,深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神,围绕全方位推动高质量发展、建设共同富裕新晋城的战略部署,全市经济运行稳固向好,城镇化水平稳步提升,城市综合实力显著增强。

一、城镇化发展现状

(一)城镇人口持续增加,城镇化水平稳步提升

2022年末,全市常住人口为218.93万人。其中,居住在城镇的人口为140.17万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为64.03%;居住在乡村的人口为78.76万人,占总人口比重为35.97%。与2021年相比,城镇人口增加1.09万人,乡村人口减少1.03万人,城镇人口比重提高0.48个百分点。高于全省(63.96%)0.07个百分点,低于全国(65.22%)1.19个百分点。城镇人口持续增加,城镇化水平稳步提升。

晋城市城镇化水平在全省排第4位,低于太原市(89.34%)、大同市(73.72%)、阳泉市(72.29%)。

(二)综合实力跃上新台阶,服务业持续恢复

2022年,全市GDP总量突破2300亿元,达到2305.4亿元,排全省第4位;按照不变价格计算,比上年增长7.3%,2020年、2021年和2022年增速连续三年排全省第1位。其中,第一产业增加值为78.1亿元,增长3.9%;第二产业增加值为1522.2亿元,增长9.9%;第三产业增加值为705.1亿元,增长4.1%。

其他主要指标表现良好。全年全市城镇居民人均可支配收入增速排全省第1位,规上工业增加值增速排全省第2位,固定资产投资、一般公共预算收入、农村居民人均可支配收入增速均排全省第3位,社会消费品零售总额增速排全省第5位。

特别是服务业增加值完成705.1亿元,同比增长4.1%,对GDP贡献率为23%,拉动GDP增长1.7个百分点。从服务业七大行业看,6个行业实现正增长。批发和零售业增长较快,增长8.9%;其次是非营利性服务业增长8.1%,营利性服务业增长4%,住宿餐饮业增长3.7%,交通运输业增长2.8%,金融业增长0.9%,房地产业下降3.8%。

(三)绿色低碳发展,拓展城市空间

2022年,全市始终坚持绿水青山就是金山银山理念,推动绿色低碳发展。以“双碳”目标为牵引,深化能源革命。统筹推进“稳煤、优电、增气、上新”,加快构建清洁低碳安全高效的现代能源体系,全年节能降耗取得新成效。煤炭及六大行业能耗占规模以上工业的比重下降1.6个百分点,单位GDP能耗下降4.9%,降幅排全省第1位。巩固提升环境质量,全力攻坚臭氧、一氧化碳两大治理顽疾,全年空气质量优良天数比例达到69.0%。晋城民用机场列入国家《“十四五”民用航空发展规划》,阳城县通用机场已通过省发改委核准。张峰水库引水工程、第三水厂开工,“双气源”保障、市区大热源工程完工。加快补齐水源、气源、热源以及污水、垃圾处理等基础设施短板。

全市积极拓展城市空间,城市格局从“单中心”向“多中心、多节点、组团式、网络化”推进,形成“一体两翼,六大组团,多片区”的城市空间布局。到2025年,基本实现中心城区建成区面积扩大到约86平方公里。

(四)人民生活水平不断提高,文旅康养深度融合

2022年全市居民人均可支配收入32015元,比上年增长7.1%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入41669元,增长6.6%,城镇居民人均消费支出23876元,增长0.3%;农村居民人均可支配收入19004元,增长7.1%,农村居民人均消费支出13512元,增长4.2%。

近年来,全市按照“加快建设文旅康养样板城市”的定位,在形成以全市文旅品牌为龙头、区域文旅品牌为支撑,多层次、全产业的一体化文旅品牌体系上持续发力。白马寺山高端康养示范区和35个康养特色村和30处康养院开门迎客,城区南大街步行街区、“梦回长平”不夜城街区和司徒小镇景区成功创建为首批省级夜间文化和旅游消费集聚区,“东方古堡、人间晋城,云锦太行、诗画晋城”品牌不断叫响擦亮。

二、城镇化发展中存在的主要问题

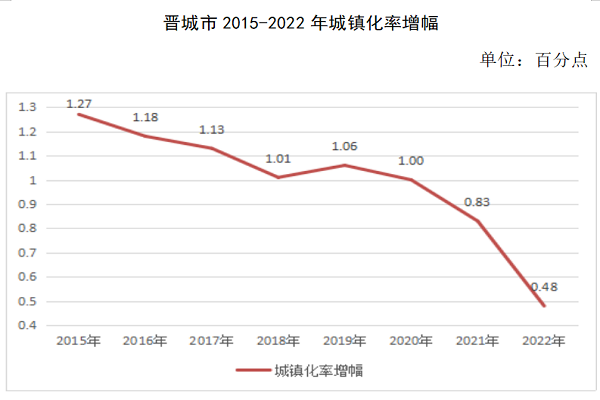

(一)晋城市城镇化率增幅放缓

2022年城镇化率为64.03%,较上年提高0.48个百分点,2021年较2020年提高0.83个百分点,低于上年增幅0.35个百分点。

(二)城市服务治理水平有待提高

城乡之间、不同地区之间、不同群体在基础教育、医疗卫生等方面的差距依然很大。中心城市的空间局促、建设成本较高。老旧小区硬件设施落后、停车难、改造速度缓慢,背街小巷脏、乱、差,治理还不到位。重城市建设、轻城市治理,基础设施无法满足城乡发展的需要,垃圾污水处理、路网建设等基础设施的承载力不足,公共服务供给能力不足,都有待进一步提高。

(三)县域间城镇化发展不均衡

6县(市、区)中,除城区城镇化率为100%外,其他5县(市)的城镇化率均有提高,但受人口规模、经济发展水平、地域环境等方面的影响,县域间差距较大。高平市、阳城县、沁水县的城镇化率均超过50%,分别为55.00%、51.33%、50.28%,较上年提高0.53、0.57、0.58个百分点。泽州县为49.03%,陵川县的城镇化率最低,为45.42%,分别较上年提高0.60、0.64个百分点。

三、推动城镇化发展的几点建议

(一)推进以人为核心的新型城镇化

坚持物质文明和精神文明共同提高,不断改善和提高全体城乡居民的物质文化生活水平,努力向全体城乡居民提供均等优质的公共服务。抓住就业、收入、社保、养老、卫生、教育、住房等群众最关心、最直接、最现实的利益问题,以提高居住、生活和工作在城镇中的人的获得感、幸福感和安全感为着眼点,通过加快农业转移人口市民化、持续优化城镇化空间布局、提升城市综合承载力和服务能力、着力推动城乡融合发展等,推动城镇化健康、高效、可持续发展。

(二)加快构建特色镇专业镇

聚焦“特”“优”产业发展,加快生猪、家禽、肉羊、蜂业、蔬菜、中药材六大特优产业和蚕桑、黄梨、甘薯三大特色产业的“6+3”特色农业产业体系构建,倾力打造以精密铸造为主导的绿色创新产业园,实现集体经济规模化、集约化、产业化发展,建设宜居宜业和美乡村。体现区域差异性,提倡形态多样性,发展有历史记忆、文化脉络、地域风貌的美丽城镇,形成符合实际、各具特色的城镇化发展模式。

(三)放大县城重要载体功能

县城是城镇化建设的重要载体,加强政策引导,使之成为吸纳农业转移人口的重要空间,促进城乡融合、区域协调发展。积极打造地区之间既有良性竞争又有横向协作的城镇化推进模式,加强地方间合作的广度和深度。推动常住人口享有城镇基本公共服务,让转移人口“留得住”,增强“尊严感”。完善县城、城镇基本公共服务供给机制,从子女教育、社会保障、劳动权益等方面提高保障能力和水平。同时,提高农业转移人口劳动技能素质,让转移人口“有发展”,增强“价值感”。培养适应用工矛盾行业要求的技能人才队伍,提高职业技能培训的针对性和有效性;推动公共实训基地共建共享,优化政府职业技能培训补贴机制,完善职业培训制度,扩大职业院校面向农业转移人口的招生规模,扩大职业技能培训覆盖面。

(四)吸引流动人口定居

依托作为全省农林文旅康产业融合发展唯一整市推进试点市和全国康养产业发展大会永久会址的亮点,深挖本市人文内涵,合理规划城市建设,坚持把全市域作为功能完整的文旅康养目的地来规划、建设、管理。积极举办各类文化、旅游、体育活动赛事,在电视、网络等主流媒体、网络媒体、新媒体上全方位、多角度大力宣传本市发展成果,展现晋城魅力,吸引本地人留下来、外地人住下来。

(五)优化城市资源配置

城市建设必须处理好生产生活和生态环保的关系。城镇化与工业化、信息化、农业现代化同步发展、相互促进、相辅相成。城镇化是载体和平台,拓展工业化和信息化发展空间,带动农业现代化加快发展,稳步提升城镇化质量。建设清洁低碳的绿色城市。修护城市生态空间,加强城市环境保护,推进生产生活低碳化。