上半年,全市上下深入贯彻市委、市政府各项决策部署,宏观政策协同发力,稳就业政策持续显效,“四上”企业就业保持增长。6月末,全市“四上”企业就业人员301289人,同比增加4585人,增长1.5%;增量比上年同期(-3145人)增加7730人,增幅较上年同期(-1.0%)提高2.5个百分点,增量和增幅均高于上年同期。

一、企业单位数量增加,六成以上行业就业人员增加

6月末,全市纳入“四上”企业统计范围的报表单位共1986家,同比增加255家,增长14.7%,比上年同期增量(170家)增加85家。

6月末,纳入“四上”企业统计范围的16个行业门类中,10个行业实现增员,共增加8667人。其中,采矿业增员最多,同比增加2334人,增长1.8%,占全市“四上”企业增员总量比重为26.4%;其次是住宿和餐饮业,增加1404人,增长15.8%;再次是建筑业,增加1206人,增长6.0%;上述三个行业贡献56.3%的增量。其余6个行业合计减员4082人,其中,制造业减少2807人,下降3.7%;房地产业减少530人,下降8.5%;居民服务、修理和其他服务业减少455人,下降22.4%;水利、环境和公共设施管理业减少158人,下降8.4%;信息传输、软件和信息技术服务业减少94人,下降4.6%;教育业减少38人,下降8.2%。

二、工业就业总体稳定,制造业就业人员减员较多

6月末,全市规模以上工业企业就业人员211799人,同比增加67人,增长0.03%,增幅比上年同期(-0.8%)提高0.83个百分点。其中,制造业企业就业人员73755人,减少2807人,下降3.7%。高技术制造业企业就业人员21922人,减少516人,下降2.3%。高技术制造业中,医药制造业就业人员998人,减少71人,下降6.6%;电子及通信设备制造业就业人员20676人,减少693人,下降3.2%;医疗仪器设备及仪器仪表制造业就业人员248人,增加248人。

六大主导行业“三增三减”。其中,煤炭行业就业人员125454人,增加2138人,增长1.7%;煤层气行业就业人员6124人,增加260人,增长4.4%;电力行业就业人员3272人,增加254人,增长8.4%;装备制造业就业人员36734人,减少879人,下降2.3%;化工行业就业人员13512人,减少601人,下降4.3%;钢铁行业就业人员8408人,减少970人,下降10.3%。

三、服务业就业保持增长,高技术服务业就业人员增幅略有提高

6月末,全市规模以上服务业企业就业人员29974人,同比增加1632人,增长5.8%,高于全部“四上”企业增幅4.3个百分点,拉动就业增长0.6个百分点。其中,增速在10%以上的行业门类有3个,分别是文化、体育和娱乐业就业人员738人,增加215人,增长41.1%,卫生和社会工作就业人员3602人,增加806人,增长28.8%,科学研究和技术服务业就业人员2000人,增加249人,增长14.2%。高技术服务业就业人员4237人,增加159人,增长3.9%,增幅比上年同期(2.4%)提高1.5个百分点,比全市规模以上服务业企业就业人员增幅低1.9个百分点。

四、批零行业就业人员增加,房地产开发经营业就业人员减少

6月末,全市限额以上批发和零售业就业人员24198人,同比增加795人,增长3.4%,增幅比上年同期(-8.4%)提高11.8个百分点,高于全部“四上”企业增幅1.9个百分点,拉动就业增长0.3个百分点。房地产开发经营业就业人员3547人,减少385人,下降9.8%。

五、第三产业的就业吸纳能力有待继续提升

近年来,第三产业的蓬勃发展成为促进经济增长的重要推动力,创造了大量就业需求和就业岗位,带动和助推就业人员快速增加。

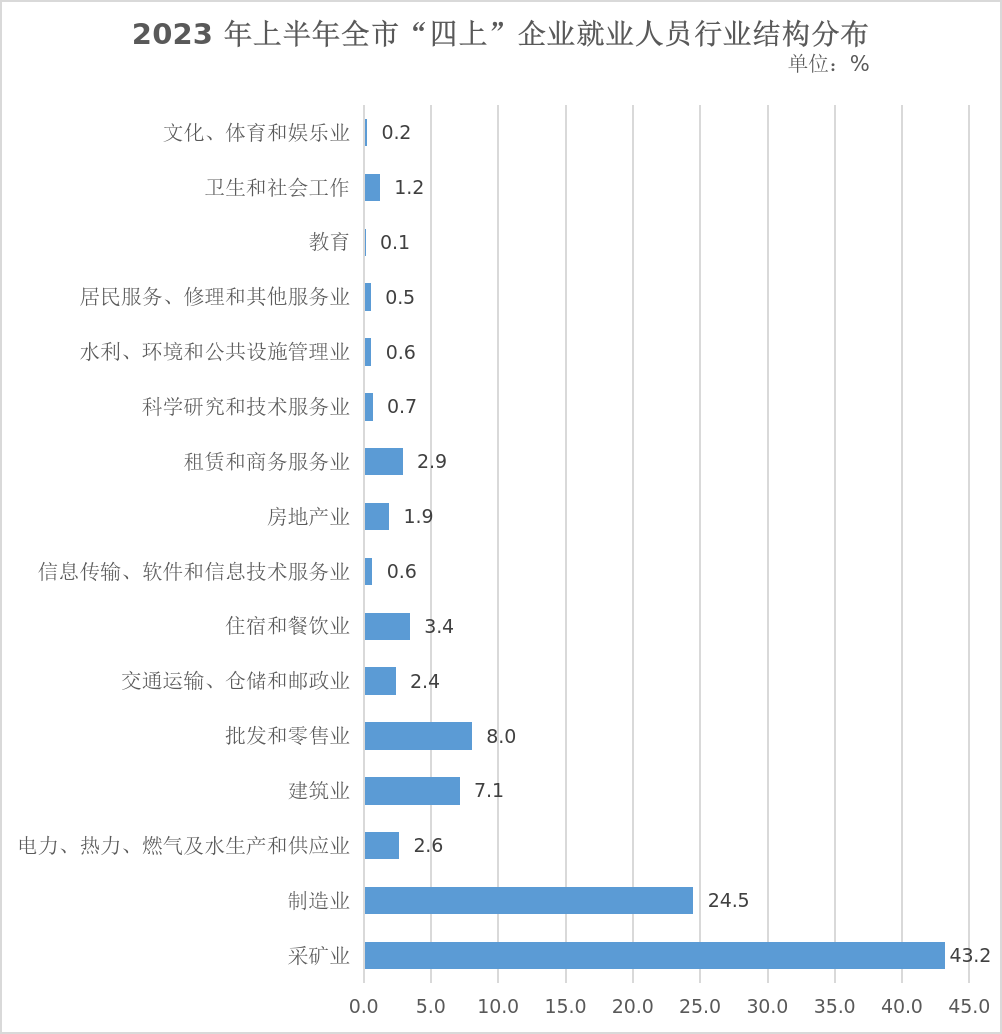

分产业看,全市“四上”企业二、三产业就业结构由上年的78.2:21.8变化为77.4:22.6,第三产业就业比重虽有上升,但仍不足三成。分行业来看,吸纳就业人员前三的行业分别为采矿业(43.2%)、制造业(24.5%)、批发和零售业(8.0%)。第三产业的就业吸纳能力有待继续提升,需要继续努力释放市场就业需求。

五、政策建议

(一)加快推进服务业高质量发展,持续扩大就业容量

第三产业涉及行业门类多,能够广泛吸收不同学历层次、不同技能领域的就业群体,是新增就业和吸收农业、工业领域转移劳动力的主要力量。要聚焦产业转型升级和消费升级需要,加快推进服务业高质量发展,构建优质高效、结构优化、竞争力强的服务产业新体系,为劳动者就业提供更大空间和更多选择。深入推进服务业扩大开放,促进服务业数字化转型,推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合,不断扩大就业“蓄水池”。

(二)落实落细就业优先政策,提高劳动者职业技能

落实落细就业优先政策,推动形成高质量发展与就业扩容提质互促共进的良性循环。要完善调控手段,强化财政、货币、投资、消费、产业、区域等政策支持就业的导向,实现与就业政策协同联动。完善高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业支持体系,加强困难群体就业兜底帮扶。要强化就业导向,适应市场需求,开展重点群体重点行业专项培训,为经济高质量发展、产业转型升级提供技能人才支撑。健全技能人才发展政策制度体系,拓宽就业新领域。

说明:“四上”企业是指规模以上工业企业,有资质的建筑业及有开发经营活动的全部房地产开发经营企业,限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业,规模以上服务业企业。