2022年,面对复杂严峻的客观形势和艰巨繁重的改革发展任务,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下深入贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求,认真落实中央、省委及市委经济工作会议精神,高效统筹疫情防控和经济社会发展,有效实施稳经济一揽子政策措施,成功应对超预期因素挑战,勠力同心、团结奋斗,全年经济运行稳固向好,经济总量再上新台阶,全方位推动高质量发展态势强劲有力。

一、稳增长有力有效,经济运行稳中加固总体向好

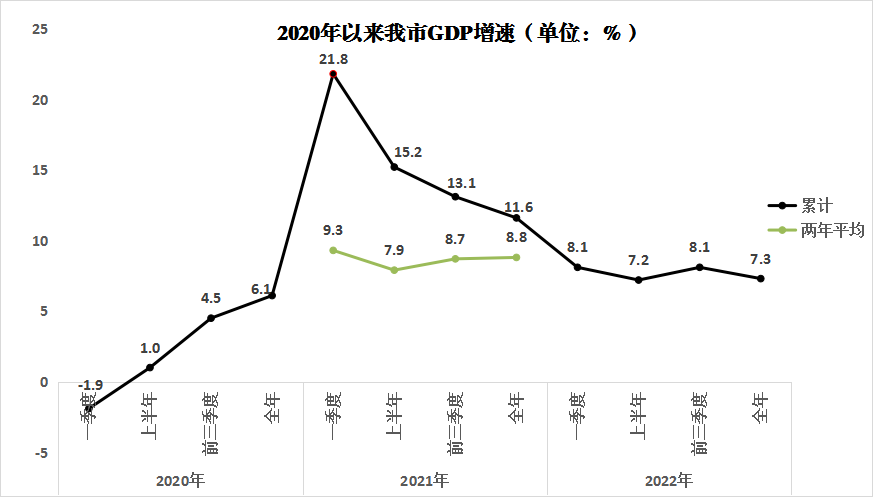

(一)综合实力跃上新台阶

根据地区生产总值统一核算结果,全年全市GDP总量突破2300亿元,达到2305.4亿元,排全省第4位,两年内连续超过晋中市、临汾市、运城市;按照不变价格计算,比上年增长7.3%,2020年、2021年和2022年增速连续三年排全省第1位。其中,第一产业增加值为78.1亿元,增长3.9%;第二产业增加值为1522.2亿元,增长9.9%;第三产业增加值为705.1亿元,增长4.1%。

其他主要指标表现良好。全年全市城镇居民人均可支配收入增速排全省第1位,规上工业增加值增速排全省第2位,固定资产投资、一般公共预算收入、农村居民人均可支配收入增速均排全省第3位,社会消费品零售总额增速排全省第5位。

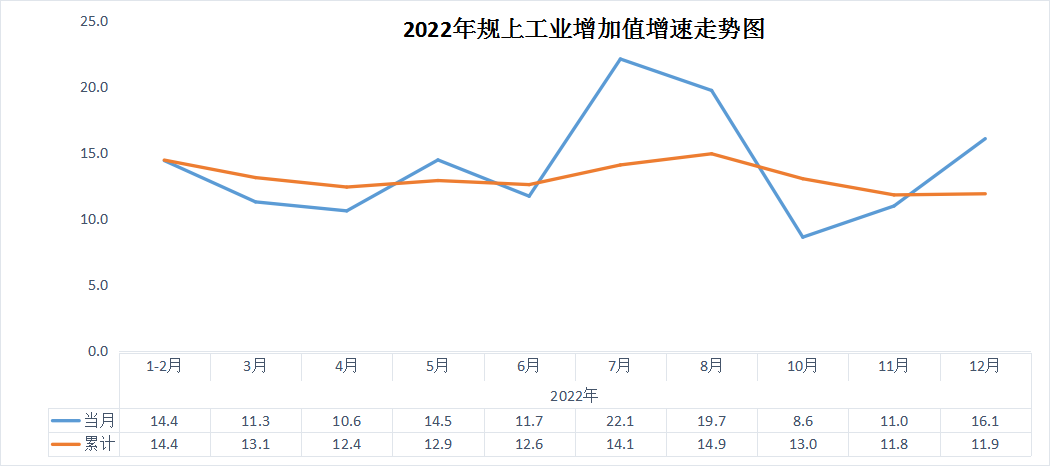

(二)工业加力支撑经济大盘

全年全市工业增加值同比增长9.9%,对GDP贡献率为70.8%,拉动GDP增长5.2个百分点。规上工业实现较快增长,全年全市规上工业增加值同比增长11.9%,增速高于全省(8%)3.9个百分点,排全省第2位。

规上工业的六大主导行业“四升两降”。其中,煤炭行业(占比75.4%)增长9.9%,煤层气行业(占比5.2%)增长4.6%,冶铸行业(占比5.7%)增长68.3%,电力行业(占比1.1%)增长4.5%;装备制造业(占比2.9%)下降26.8%(其中光机电下降43.3%),化工行业(占比2%)下降15.1%。

分县区看,规上工业增加值增速依次为:沁水县15.2%,高平市14.9%,城区14.5%,泽州县14.5%,阳城县11.8%,陵川县10.5%,开发区-38.3%。

(三)投资规模扩大为稳经济注入强劲动力

全年全市固定资产投资完成711.1亿元,同比增长9%,增速高于全省(5.9%)3.1个百分点,排全省第3位。

分产业看,第一产业投资为34.4亿元,增长11.7%,排全省第5位;第二产业投资为301.8亿元,增长17.3%;第三产业投资为375亿元,增长2.9%。

从投资类型看,民间投资完成288.6亿元,增长6.4%。工业投资完成301.8亿元,增长17.3%。基础设施投资完成126.2亿元,增长15.2%。房地产开发投资完成136.7亿元,增长0.7%。产业类投资完成353.1亿元,增长16%,占全部投资比重为49.7%。

分县区看,固定资产投资增速依次为:开发区105.1%,沁水县20.3%,陵川县15%,阳城县11%,高平市6%,城区-5%,泽州县-5%。

(四)服务业延续恢复发展态势

全年全市服务业增加值完成705.1亿元,同比增长4.1%,对GDP贡献率为23%,拉动GDP增长1.7个百分点。

从服务业七大行业看,6个行业实现正增长。批发和零售业增长较快,增长8.9%;其次是非营利性服务业增长8.1%,营利性服务业增长4%,住宿餐饮业增长3.7%,交通运输业增长2.8%,金融业增长0.9%,房地产业下降3.8%。

分县区看,服务业增加值增速依次为:阳城县6.9%,沁水县6.7%,高平市5.6%,陵川县4.9%,泽州县4.4%,城区3.2%,开发区-2%。

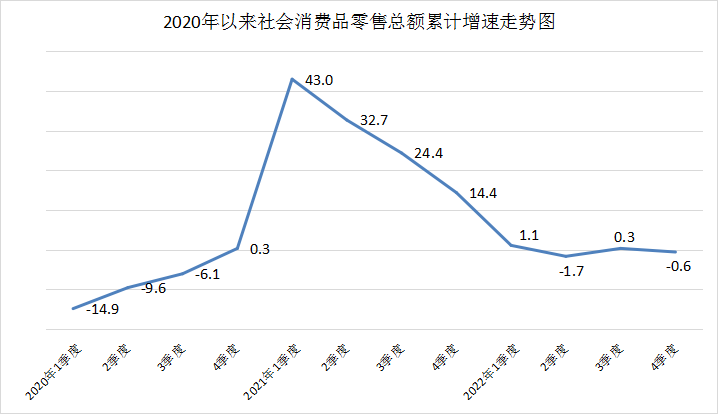

(五)市场消费有所恢复

全年全市社会消费品零售总额实现533.1亿元,同比下降0.6%,降幅低于全省(-2.4%)1.8个百分点,排全省第5位。其中,限额以上消费品零售额167.9亿元,增长5.1%。

按经营地统计,城镇消费品零售额437.2亿元,下降0.7%;乡村消费品零售额95.8亿元,下降0.1%。

按消费形态分,商品零售额447.9亿元,下降0.7%;餐饮收入额85.2亿元,下降0.4%。

分县区看,社会消费品零售总额增速依次为:陵川县0.8%,沁水县0.7%,阳城县0.2%,高平市-0.1%,开发区-0.4%,泽州县-0.6%,城区-1.1%。

(六)财政收支执行优秀

全年全市一般公共预算收入完成283亿元,同比增长40.6%,增速高于全省(21.8%)18.8个百分点,排全省第3位,其中:税收收入完成158.2亿元,同比增长39.3%;非税收入完成124.8亿元,同比增长42.3%。

全年全市一般公共预算支出完成386.7亿元,同比增长32.4%,增速高于全省(16.3%)16.1个百分点,排全省第2位,其中:民生支出311.1亿元,占全市一般公共预算支出的80.5%,同比增长32.4%。

(七)金融基本平稳

12月末,全市金融机构人民币各项存款余额3274.9亿元,同比增长10.8%;各项贷款余额2021.4亿元,同比下降3.7%。全市金融机构人民币存贷比61.7%。

(八)居民消费价格温和上涨

全年全市CPI同比上涨2.3%,较1-11月份小幅回落0.1个百分点。从八大类商品及服务价格来看:交通和通信上涨4.6%,食品烟酒价格上涨4.4%,教育文化和娱乐上涨2.5%,其他用品和服务上涨1.7%,居住上涨0.9%,生活用品及服务上涨0.7%,医疗保健上涨0.5%;衣着下降1.2%。

二、经济下行压力尚存,发展动力仍需增强

(一)三年疫情扰乱正常经济发展节奏

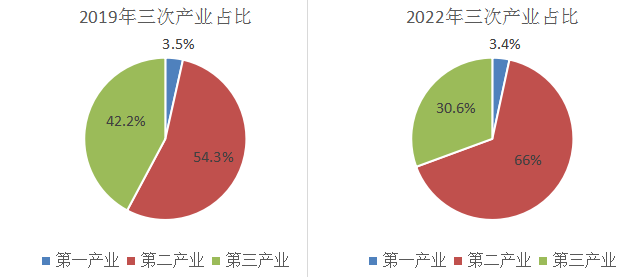

世纪疫情肆虐三年,对全球各国及地区的经济社会产生深远影响。晋城和全国一样,经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,正常的发展步点被打乱,产业结构失衡现象明显。疫情前的2019年全市GDP三次产业比重为3.5:54.3:42.2,根据2022年地区生产总值统一核算结果,全市GDP三次产业比重为3.4:66:30.6,第三产业(服务业)占比较2019年降低11.6个百分点。较2021年降低5个百分点;第二产业占比较2019年提高11.7个百分点,较2021年提高5.6个百分点。与2019年相比,各县区产业结构均发生较大的变化。比如:高平市(4.4:67:28.6%)第二产业提高14.8个百分点,第三产业降低13.8个百分点;泽州县(3.4:81.4:15.2)第二产业提高10.6个百分点,第三产业降低9.5个百分点;沁水县(3.1:84:12.9)第二产业占比提高9.8个百分点,第三产业降低9.5个百分点。2023年,需高度关注经济发展的协调性,努力夯基础调结构,着力推动高质量发展。

(二)服务业复苏基础仍不牢固

全年全市服务业增加值增速(4.1%)低于GDP增速(7.3%)3.2个百分点。服务业7大行业中,营利性服务业、住宿餐饮业、交通运输业、金融业、房地产业5个行业增加值增速低于GDP增速,仅拉动GDP增长0.3个百分点。住宿和餐饮业(3.7%)和交通运输业(2.8%)增加值增速虽呈现明显回升势头,但仍远低于GDP增速,住宿餐饮业仅拉动GDP增长0.04个百分点,交通运输、仓储和邮政业拉动GDP增长0.2个百分点,传统服务业恢复基础有待进一步夯实。现代服务业中,受全国房地产市场下行环境影响,我市房地产开发和销售保持低迷态势,商品房销售面积和销售额下降幅度持续扩大。房地产业下降3.8%,下拉GDP增速0.2个百分点。金融业增加值增长0.9%,增速排全省末位。

(三)固定资产投资增长受多重因素制约

2022年,全市固定资产投资总体良好,但增长仍受到多重因素制约。全市房地产开发投资增速持续回落,全年同比增长0.7%,低于全市投资增速8.3个百分点,拖累全市投资增长。目前房地产市场的下行态势仍未改变,全年商品房销售面积、销售额分别同比下降35.4%、30%,土地购置面积、土地成交价款同比分别下降73%、82.8%。部分项目建设进度偏慢。全年全市投产项目582个,比上年减少24个,同比下降4%。全市计划总投资10亿元以上的项目72个,完成投资同比下降5%,反映出部分项目进度偏慢。

(四)消费市场受冲击较重

近年疫情反复扰动,对各类接触性、聚集性、流动性较强的消费行业造成极大冲击,全年全市社会消费品零售总额同比下降0.6%,增速比2021年(14.4%)回落15个百分点。22大类商品有10类同比下降,对全市消费市场增长的影响明显。网上零售规模相对偏小。在疫情防控常态化形势下,越来越多的居民转向网络消费等新兴消费模式,但我市相应业态发展不足。全年全市通过公共网络实现的商品销售零售额仅有2.7亿元,同比下降51.5%。消费稳定增长的基础不牢。全年全市城乡居民收入增速均低于经济增长速度,城镇居民人均可支配收入为41669元,相当于全国平均水平的84.5%;农村居民人均可支配收入为19004元,相当于全国平均水平的94.4%,人均收入水平偏低制约了消费增长活力、潜力。2022年,传染性极强的奥密克戎病毒带来长时间、多频次的管控措施,在一定程度上对众多灵活就业人员、个体户、中小企业主及相关群体的收入造成了较大冲击,部分居民面临收入下降、负担加重、生计困难的问题。

三、积极应对困难挑战,力争延续向好态势

2022年,面对疫情等超预期因素冲击,我市密集出台稳经济一揽子政策,通过“组合拳”推动经济稳固向好,经济总量持续扩大,综合实力跃上新台阶,为全省大局作贡献。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是“十四五”规划承上启下的关键之年。全市上下要把全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神、中央及省委经济工作会议精神与贯彻落实市委经济工作会议贯通起来,坚持把全方位推动高质量发展作为首要任务,全力推动一季度经济“开门红”,继续为全省大局作出更大贡献。

(一)着力抓工业生产

稳工业就是稳经济大盘。要持续稳定大中型企业生产经营,全力支持小微企业恢复正常,要因时应势更新完善企业帮扶政策“工具箱”,确保大中型工业企业不出问题,确保小微企业持续稳定生产经营。要着力抓产业集群,开发区是经济发展的主阵地、主战场、主引擎,一方面要充分发挥开发区规模效应和集约效应,持续深化“三化三制”改革,科学有序推进开发区扩区调规,加快形成龙头企业、配套企业、金融机构、公共平台协同联动的产业生态,促进产业集聚、资源集约、绿色发展,切实发挥开发区规模经济效应;另一方面要加快提升产业集群核心竞争力,围绕产业链条集聚资源、集成要素,引导企业主体攥指成拳、共同发展。

(二)着力抓好项目谋划建设

积极组织各县区、各部门谋划储备好2023年重点项目,加快推动项目早开快建,努力形成更多实物工作量,切实用足用好投资这一操之在手的稳经济重要工具。强化项目谋划,紧盯国家、省政策导向和资金投向,加大项目谋划储备、催化熟化力度,提高项目落地转化效率;落实“一项目一清单一台账”,确保通过审核的项目能开快开、应开尽开;全力推进在建项目,完善重大项目用地审批“绿色通道”,全面推行“承诺制+标准地”改革,加强煤炭指标、能耗、环境容量等要素资源市级统筹,全力加快项目建设进度,确保在建项目早日建成、早发挥作用。要以扩大信贷为抓手,以稳定市场预期为关键,因地施策推动房地产市场稳定恢复。

(三)着力深挖消费潜能

进一步增强我市市场面向全省、全国的吸引力,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,加快消费扩容提质,继续加大对商贸、餐饮住宿等实体经济的帮扶力度;积极培育区域消费中心和特色消费中心;促进大宗商品消费,支持出台家电、家具、智能手机以旧换新和新一轮下乡补贴政策,落实免征新能源汽车购置税政策,加快充电基础设施布局建设,进一步释放汽车消费潜力;大力培育平台经济,完善线上消费券等促消费方式,鼓励各县区加强与短视频平台合作,推介我市特色产品,拓展电商消费市场。同时,要着力夯实消费基础,大力保障高校毕业生、就业困难人员、农民工等重点群体就业,力促居民收入实现稳定增长,实现促消费和稳就业之间良性互动。

(四)着力强化科技创新推动结构优化升级

牢牢坚持把制造业高质量发展作为主攻方向,加快构建现代产业体系,促进经济结构持续调整优化。要强化科技创新引领,在产业结构调整中全面深入实施创新驱动、科教兴市、人才强市战略,加快打造一流创新生态,以创新引领产业迈向中高端、关键环。要加快换道赛跑,做强做优传统产业的同时,培育壮大新兴产业,谋篇布局未来产业,全面提升产业竞争力;构建优质高效服务业新体系,推动现代服务业和先进制造业、数字经济和实体经济深度融合。

(五)着力打造一流营商环境

持续优化营商环境,让一流的营商环境成为全方位推动高质量发展建设共同富裕新晋城的新标识、区域竞争的新优势。不断深化“放管服”改革,打造审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好的营商环境,让市场主体发展更有信心;加大力度清理带有市场准入限制的显性和隐性壁垒,全面畅通市场主体准入通道,释放市场主体活力;坚持用数字赋能营商环境提质增效,以“数据多跑路”换“企业少跑腿”,不断提供高效、便捷、优质的政务服务,增强市场主体获得感和满意度。