城镇化主要是指伴随着现代工业发展和分工细化而产生的人口向城市集中的过程,是现代城市发展的必由之路。2021年,我市坚持稳中求进工作总基调,科学统筹疫情防控和经济社会发展,全年经济稳定恢复、稳中加固、稳中向好,城镇化进程稳步推进。

一、我市城镇化发展现状与特点

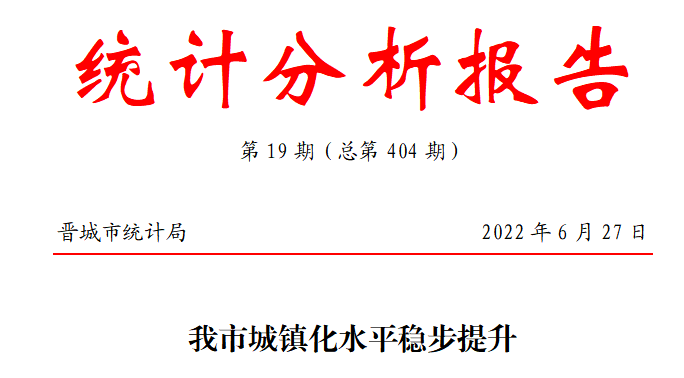

(一)我市城镇化水平逐年提高

2021年末,全市常住人口中,居住在城镇的人口为139.08万人,居住在乡村的人口为79.79万人,常住人口城镇化率为63.55%,比上年末提高0.83个百分点。高于全省(63.42%)0.13个百分点,低于全国(64.72%)1.17个百分点。城镇化水平逐年提高(见图1)。

图1 我市城镇化率变化情况

单位:%

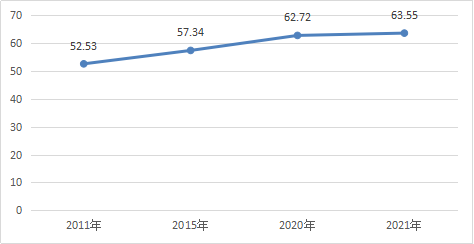

我市城镇化水平在全省排第4位,低于太原市(89.23%)、大同市(73.38%)、阳泉市(71.93%)(见图2)。

图2 全省各市2021年城镇化率情况

单位:%

(二)优化城区空间功能,稳步推进城镇化进程

2021年,按照“一体两翼、六大组团、多片区改造”的空间布局,我市大力实施城市建设三年行动,积极解决市民出行“最后一公里”,打通“断头路”、畅通微循环,古书院街、泰欣街改造、佑安街等12条道路建成通车,有效改善和优化城市路网结构,缓解了交通压力。顺应人口向城区集聚的大趋势,优化城区空间功能,实现各片区内和片区间市政基础设施、生活配套设施有机衔接,建设富有活力的中心城市。加快城乡融合发展,深化户籍制度改革,放宽新生代农民工等重点群体的随迁落户政策,推进农业转移人口市民化,与城镇居民同等享有就业、创业、养老、医疗、教育、住房等各项待遇,确保转移人口“进得来、落得下、留得住、融得入”,稳步推进城镇化进程。

(三)“平安晋城”、“康养晋城”助力我市城镇化建设

2021年度,山西省人民群众安全感调查结果揭晓,晋城市群众安全感调查结果为96.38,排名全省第一,荣膺“十连冠”。“平安晋城”已成为我市一张闪亮的名片。

我市把康养产业作为转型发展新赛道,启动实施文旅康养产业融合发展战略,连续两年举办全国康养产业发展大会,成为中国·山西康养产业发展大会的永久举办地,高质量高标准打造“百村百院”精品工程,推动全市康养产业蓬勃发展。坚持“以养带医、医养融合”,紧紧围绕养老服务发展目标,探索建立居家为基础、社区为依托、机构为补充的医养结合 “三位一体”养老服务体系。在提升群众幸福感的同时,助力城镇化建设。

二、我市城镇化发展中存在的问题

(一)各县(市)城镇化率与全省、全市平均水平存在较大差距

我市6县(市、区)中,除城区城镇化率为100%外,其他5县(市)的城镇化率均有提高,由高到低依次是高平市(54.47%)、阳城县(50.76%)、沁水县(49.70%)、泽州县(48.43%)、陵川县(44.78%),分别较上年提高了0.71、0.82、0.84、0.86、0.93个百分点。但与全省(63.42%)、全市(63.55%)的城镇化水平相比,仍存在较大差距。

(二)科技文化体育设施投入不足

基础设施和公共服务发展滞后。2021年,全市文化、体育和娱乐业投资同比下降2.9%。体育设施重建设、轻维护,一些室外健身设施破损,长期得不到维护、管理。科技馆、文化馆存在一定的需求缺口,图书馆书籍更新缓慢等现象,直接削弱了文化、科技对城镇化建设的支撑能力。

三、推动新型城镇化建设的几点建议

加快推进城镇化建设是扩大内需、促进经济发展方式转变、保持经济平稳较快发展的强大动力,是统筹城乡发展、解决“三农”问题、保障和改善民生的重要途径,对于推动我市资源型经济转型发展具有十分重要的意义。

(一)建立统一、协调、高效、合理的城镇管理体制,提高城镇管理水平

城市规划、建设、管理要深度融合、同步发展,利用现代信息技术推进数字化城市管理,提高城市动态管理、精细管理水平。要建立一支专业的城市管理队伍,认真学习和借鉴其他地区的成功经验和做法,加强日常管理,同时,加强对城市居民的教育、宣传和培训,提高居民的文明素质。

(二)要因地制宜推动城镇化发展

对城区,要坚持促进数字经济高质量发展的同时,不断提高城市宜居程度和便利水平,以周边特色小镇发展传统文化与文旅产业为依托,促进生活性服务业向高品质和多样化升级,进一步增强城区对人口的集聚力。

对其他县,要优化功能定位和产业布局,因地制宜大力培育打造一批中心城镇和特色专业镇。根据当地的产业特色、区域位置和现有基础,发展康养产业,强化中心镇的辐射功能,逐步形成推进城镇化与建设新农村双轮驱动的新型城镇化。

(三)加强文化基础设施投入和科技支撑能力建设

文化、科技设施反映了城市的经济文化水平,代表着城市的现代文明和建设成就,既要打造具有特色的城市文化地标性建筑、街区,又要按照城市人口和服务半径,规划图书馆、文化馆、影剧院、科技馆等公共文化设施,完善公共文化服务体系。