2021年,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神,全面落实省、市经济工作会议决策部署,科学统筹疫情防控和经济社会发展,着力保持经济运行在合理区间,全市经济延续稳中加固、稳中向好的良好态势。面对疫情严重冲击,服务业在积极扶持、逆周期调节下缓中趋稳,保持了较快发展,仍为全市经济稳定增长发挥了重要作用。

一、服务业运行情况及特点

(一)服务业增加值完成情况

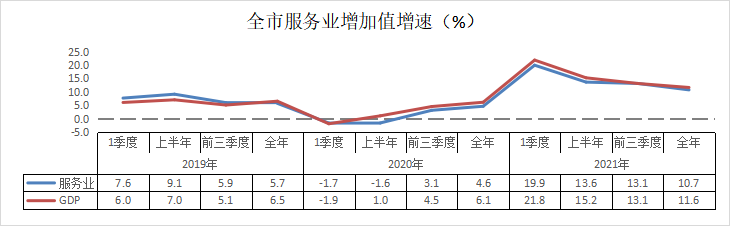

根据地区生产总值统一核算结果,全年服务业实现增加值681.2亿元,占GDP比重为35.6%;按不变价格计算,同比增长10.7%,增速高于第一产业增速(7.4%)3.3个百分点,低于第二产业增速(12.7%)2.0个百分点。疫情发生以来,我市服务业经过2020年一年的缓慢复苏,2021年前三季度强势回升,增加值增速疫情后首次追平GDP增速(13.1%),全年虽回落至10.7%,低于GDP增速(11.6%)0.9个百分点,仍高于2019年(5.7%)5.0个百分点,剔除疫情对同期基数的影响因素,两年平均增速为7.6%,高于2019年1.9个百分点,实现较快增长。

分类别看,消费性服务业快于非消费性服务业。消费性服务业增加值完成119.9亿元,占服务业比重为17.6%,同比增长14.0%,高于服务业增速3.3个百分点,其中批发零售业、住宿餐饮业分别增长13.5%、16.5%,增速较上年提高11.1个、16.1个百分点;非消费性服务业增加值完成561.3亿元,占服务业比重为82.4%,同比增长10.1%,低于服务业增速0.6个百分点。

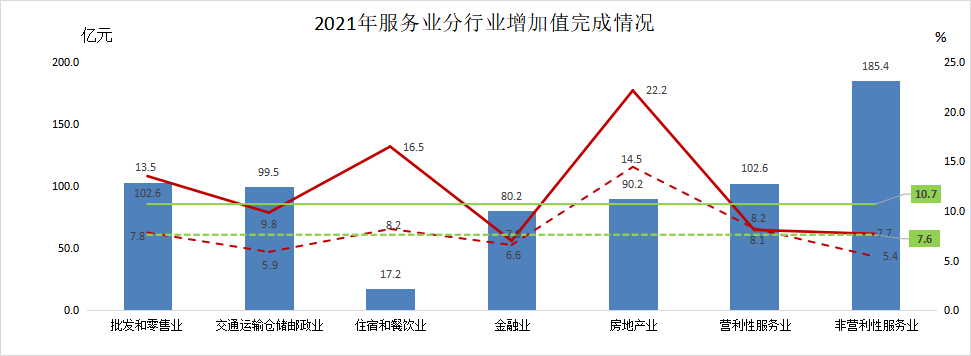

分行业看,七大主要行业“三高四低”,增速高的行业贡献突出。增速高于服务业平均增速(10.7%)的房地产业(22.2%)、住宿餐饮业(16.5%)和批发零售业(13.5%),合计实现增加值210.1亿元,占服务业增加值比重仅为30.8%,但对服务业增加值的贡献率达到45.8%,高于其占比(30.8%)15.0个百分点,拉动服务业增加值增长4.9个百分点;增速低于服务业平均增速的交通运输仓储邮政业(9.8%)、营利性服务业(8.1%)、非营利性服务业(7.7%)和金融业(7.0%),合计实现增加值467.6亿元,占服务业增加值比重为68.7%,对服务业增加值的贡献率为53.9%,拉动服务业增加值增长5.8个百分点。

分县(市、区)看,泽州、高平、陵川表现良好,城区、沁水、阳城相对较弱。全年服务业增加值增速由高到低分别为:泽州县16.8%,高平市11.6%,陵川县11.1%,城区9.5%,沁水县8.9%,阳城县7.2%;两年平均增速由高到低分别为:泽州县11.0%,高平市8.5%,陵川县8.0%, 城区7.1%,沁水县7.1%,阳城县5.6%。

(二)主要行业运行情况

批发零售业。全年实现增加值102.6亿元,占服务业比重为15.1%,同比增长13.5%,高于服务业增加值增速(10.7%)2.8个百分点,两年平均增长7.8%,高于服务业(7.6%)0.2个百分点。在煤炭等工业产品利好的市场行情和同期低基数双重有利因素推动下,批发业增长快速,销售额同比增长72.7%,零售业也保持较快增长,销售额增长17%。社会消费品零售总额536.4亿元,同比增长14.4%,高于全国(12.5%)1.9个百分点,低于全省(14.8%)0.4个百分点;两年平均增长7.1%,分别高于全国(3.9%)、全省(5.0%)3.2和2.1个百分点,增速排全省第1位。其中,限额以上消费品零售额161.1亿元,增长16.6%。分季度看:四个季度绝对量均超过2019年同期;按经营地统计,乡村消费品零售额(占比16.2%)增长26.8%,快于城镇(12.2%)14.6个百分点。

交通运输仓储邮政业。全年实现增加值99.5亿元,占服务业比重为14.6%,增长9.8%,低于服务业增加值增速(10.7%)0.9个百分点,两年平均增长5.9%,低于服务业1.7个百分点。25户规模以上交通运输仓储业企业实现营业收入35.2亿元,同比增长25.2%;邮政业务总量完成4.6亿元,同比增长36.6%。

住宿餐饮业。全年实现增加值17.2亿元,占服务业比重为2.5%,增长16.5%,高于服务业增加值增速(10.7%)5.8个百分点,两年平均增长8.2%,高于服务业0.6个百分点。住宿业、餐饮业营业额分别增长37.0%、26.3%。

金融业。全年实现增加值80.2亿元,占服务业比重为11.8%,增长7.0%,低于服务业增加值增速(10.7%)3.7个百分点,两年平均增长6.6%,低于服务业1.0个百分点,保持平稳运行。存贷款规模不断扩大,12月末,全市金融机构本外币各项存款余额2961.5亿元,比年初增加202亿元,比上年同期多增73.9亿元;各项贷款余额2104.4亿元,比年初增加392.6亿元,比上年同期多增227.9亿元,存贷款余额合计同比增长13.8%。

房地产业。全年实现增加值90.2亿元,占服务业比重为13.2%,增长22.2%,高于服务业增加值增速(10.7%)11.5个百分点,对服务业增加值增长的贡献率达到25.4%,拉动GDP增长2.7个百分点,两年平均增长14.5%,高于服务业6.9个百分点。一季度、上半年、前三季度增速分别为22.3%、28.2%、28.8%,是服务业中增长最快、运行最稳、贡献最大的行业。全年商品房销售面积281.5万平方米,同比增长113.4%;房地产单位从业人员工资总额增长17.0%。

营利性服务业。全年实现增加值102.6亿元,占服务业比重为15.1%,增长8.1%,低于服务业增加值增速(10.7%)2.6个百分点,两年平均增长8.2%,高于服务业0.6个百分点。全年电信业务总量同比增长22.6%;其他营利性服务业营业收入增长23.7%,两年平均增速为20.9%。

非营利性服务业。全年实现增加值185.4亿元,占服务业比重为27.2%,增长7.7%,低于服务业增加值增速(10.7%)3.0个百分点,两年平均增长5.4%,低于服务业2.2个百分点。作为服务业中比重最大、非市场型行业,非营利性服务业全年总体稳定,财政八项支出(包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出)同比增长3.5%,占到一般预算总支出的74.7%;非营利性服务业从业人员工资总额增长17.8%。

二、当前需要重点关注的问题

(一)疫情冲击下失“重”明显

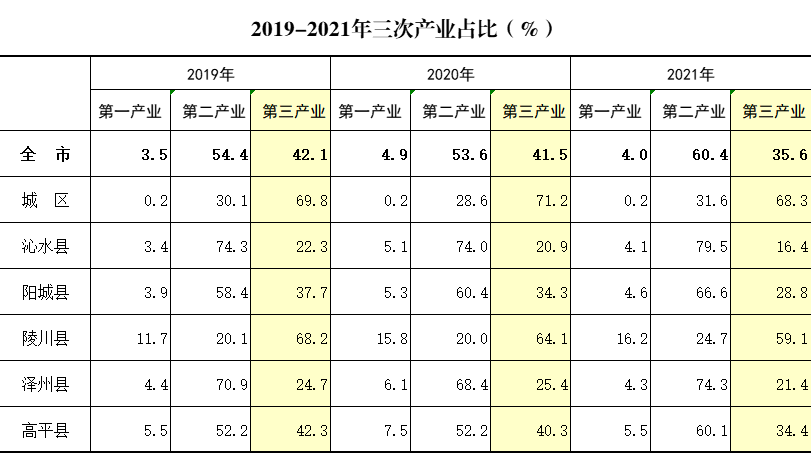

相比其他产业,服务业受此次疫情冲击最直接、最严重,因此恢复压力大,疫情后追赶GDP增速步伐放缓,两年平均增速低于第二产业(9.9%)2.3个百分点,造成挤压效应,服务业在国民经济中的比重大幅降低。全年三次产业比重为4.0:60.4:35.6,服务业比重较上年(42.5%)降低6.9个百分点,较最高时(2018年的43.1%)降低7.5个百分点,跌至与2013年同水平(4.1:60.4:35.5)。从内部结构看,批发零售业占比较2019年(13.6%)提高1.5个百分点,房地产业占比由2019年的12.9%上升至13.2%,高于全国(12.7%)0.5个百分点,其余五个行业比重全面降低,其中营利性服务业降幅最大,较2019年(15.4%)降低0.3个百分点。六县(市、区)服务业比重全部低于2019年水平,沁水、阳城、泽州等结构失衡进一步加剧。

(二)需求不足和预期不确定性影响消费持续复苏

经济下行压力导致部分产品需求不足,加之全市人口近年来持续下滑,2021年常住人口进一步减少至不足219万,需求增长的人口红利收缩。新冠疫情仍多点散发、不间断反复,发展存在诸多不确定性,在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下,消费持续复苏面临巨大挑战。吃穿住行等基本生活消费长期稳定且占比较低(2021年全市限上单位零售额占比为35.2%),占比较大的出行类商品又因疫情防控等受限,汽车类商品更换周期较长,同时受购置税减免政策影响,对消费的拉动作用减弱,服务业恢复将是一个缓慢过程,全面复苏尚需时日。

(三)服务业市场竞争力偏弱制约高质量发展

全市服务业企业数量虽不断攀升,但大多规模小,集中度不高,产业链条较短,规模效应不明显,缺乏有带动力和影响力的企业集团和品牌。根据第四次经济普查数据显示,全市除批零住餐、金融、公共管理企业外共有其他服务业法人单位10062家,但截至2021年底,达到入统标准(不同行业分别按500万元、1000万元、2000万元以上)的规模以上服务业企业仅137户,占比不达2%。2021年全市规模以上服务业企业净增31家,仅为工业企业净增数量(114家)的三分之一,发展动力明显不足。全市立足优势着力发展文旅、康养产业,但目前尚处于加快建设阶段,加之疫情影响,旅游、康养收入与主导产业定位和资源禀赋相比差距较大,支撑发展的能力尚未充分显现。

三、相关建议

(一)精准施策,巩固服务业持续复苏良好态势。

加快落实国家、省、市出台的一系列促进服务业领域困难行业恢复发展的政策措施,为企业纾困解难。根据疫情变化及各行业特征建立分区分类分级管理机制,营造安全有序的生产生活环境,延续服务业向上向好复苏态势。同时,要千方百计扩大就业,多渠道增加居民收入,不断提振消费的信心和能力。

交通运输方面,要优化查验流程,保障物流畅通促进产业链供应链稳定;批零住餐方面,科学利用促消费政策的杠杆作用,适时发放消费券,扩大成品油、汽车等大宗消费,推动消费品市场稳定增长。打造夜间经济消费集聚区,招引一批零售、餐饮、休闲娱乐企业入驻,加快释放居民消费潜力,扩大即期消费;房地产方面,稳定住房供给,加大商品房线上线下融合销售力度,规范租赁市场,促进房地产市场健康发展和良性循环。金融业,要强化底线思维,进一步提升风险防范能力,坚持转型发展,努力从组织、工具、产品、运行机制、模式和服务效率方面加快金融创新,不断培育核心竞争力,增强业务保障及服务能力;其他服务业,科技、教育、医疗要加快推进提质增效,着力提高服务质量,完善基础体系,深化体制改革,居民服务企业要通过发展连锁经营等先进的管理方式,向规模化和产业化发展。

(二)加强引导,培育服务业新兴发展新动能。

支持和引导资金、技术、人才等向科学研究和技术服务业、信息传输、软件、信息技术服务业等领域倾斜,大力发展高科技产业;着力发展数字经济,促进大数据、云计算、人工智能等新技术与服务业的广泛渗透和深度融合,采用直播电商、短视频电商、社区团购等新业态新模式,线上线下提速发展;促进服务业向满足居民高质量生活如居民健康、养老服务、健身旅游娱乐等方面拓展深化。

进一步加大对小微企业的扶持力度,积极制定激励政策,提供金融支持和优惠政策,逐步壮大规上企业规模,不断填补缺漏行业空白,促进服务业全面、稳定、有序发展,为拉动全市经济发展做出积极贡献。

(三)统筹兼顾,促进服务业全面均衡健康发展。

2021年全市经济稳中向好主要得益于煤炭工业的快速增长,服务业是现代经济体系的重要支撑,也是就业集聚的重要领域,对经济的增长举足轻重。各县(市、区)要在持续抓好工业稳定发展的同时,高度关注服务业各行业发展状况,下大力气促进各行业均衡发展、同向发力,一方面减轻支柱产业稳经济兜底的压力,同时也能增强经济发展的韧性、抗风险及内循环能力。

要持续加大服务业投入。疫情以来,服务业投资有放缓趋势,投资增速连续两年均为三次产业中最低。2021年全市服务业完成固定资产投资364.3亿元,同比增长10.0%,低于全部固投增速(12.8%)2.8个百分点,占比(55.9%)较2019年(58.1%)降低2.2个百分点。要广开投资渠道,加大服务业项目对外招商引资力度和项目建设力度,夯实服务业发展底盘。