今年以来,全市坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展,认真贯彻落实市委市政府全面推进高质量发展的决策部署,全市规模以上服务业稳步发展,主要行业运行平稳,但疫情对服务业的冲击依然明显。

一、总体运行情况

(一)营业收入实现稳步增长

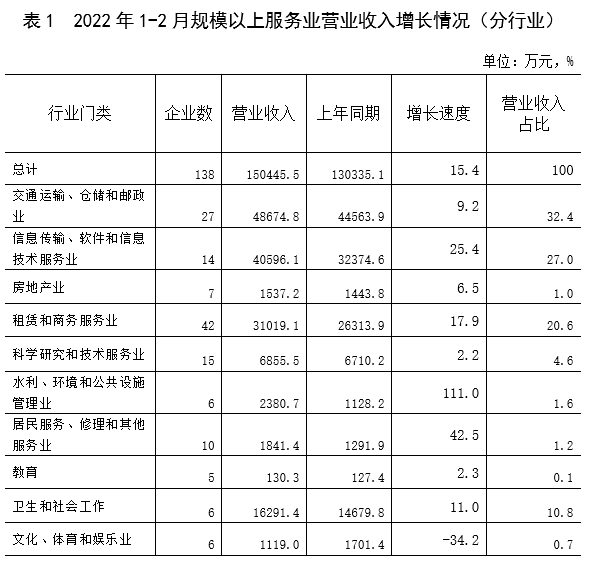

1-2月,全市138家规模以上服务业企业,完成营业收入15.0亿元,同比增长15.4%;实现利润总额0.9亿元,同比下降18.1%;税金及附加352.3万元,同比增长17.1%;应交增值税0.3亿元,同比下降5.6%;应付职工薪酬3.1亿元,同比增长8.2%;期末用工人数26452人,同比增长5.1%。

(二)行业发展稳步推进

从十大行业门类营业收入看,呈现“九升一降”态势,行业发展维持稳步推进。其中增长较快的三个行业是:水利、环境和公共设施管理业同比增长111.0%,居民服务、修理和其他服务业同比增长42.5%,信息传输、软件和信息技术服务业同比增长25.4%,文化、体育娱乐业同比下降34.2%。

(三)交通运输业经营困难

1-2月交通运输业(含网络货运和粮食仓储)实现营业收入4.5亿元,同比增长8.7%,其中,1-2月份规模以上交通运输业(剔除网络货运和粮食仓储)营业收入3.4亿元,下降13.5%。铁路运输业完成营业收入0.2亿元,增长3.4倍;道路运输业完成营业收入3.1亿元,下降18.9%;装卸搬运业营业收入752万元,增长25.2%。受全国疫情防控形势严峻和油气价格上涨等不利因素影响,交通运输仓储业整体经营业绩不佳,尤其是道路运输企业收入下滑严重,营业收入增速下降10%以上的8家,下降20%以上的5家,30%以上的3家。其中晨光物流下降68.9%、汽运集团下降61.7%、森焱坤下降34.9%、运盛物流下降18.5%。4家企业营业收入占交通运输业比例27.5%,影响交通运输业21.6%。

(四)营利性服务业总体趋稳

1-2月份营利性服务业实现营业收入29717.4万元,同比下降2.2%。其中增长最快的是互联网、软件信息技术服务和居民服务修理和其他服务业,分别增长51.6%和42.5%;科研和技术服务业保持稳定,增长2.2%;租赁和商务服务业、文化体育娱乐业则分别下降26.3%和34.2%。

疫情防控对租赁商务服务和文化体育娱乐业影响巨大。租赁和商务服务业中人力资源服务27家,占规上服务业企业比重达到19.6%,人力资源净服务收入下降32.4%;受疫情影响旅行社服务中规模最大的太行国旅2020年已经退库,目前商务服务业中仅有的两家旅行社东方国旅和凤凰国旅,一季度基本没有营业;王台科工贸从去年9月开始所管辖的王台服务单位重新划分归长平公司管辖,业务量下降,收入下降19.2%。文化体育娱乐业中嘉域影视和天益由传媒1月份、3月份受疫情影响停业时间较长,加之春节期间限制座位50%,导致营业收入分别下降44.9%和29.9%。新闻传媒集团户外广告收入大幅减少,收入下降50.5%。

互联网和软件信息技术服务业的增长受益于新太阳、丹河天云、联易君莱等3家软件信息技术企业,受运营维护项目增加、软件销量增长、软件价格提高等因素影响,3家企业收入分别增长了1.5倍、2.4倍、1.1倍。

(五)电信广播电视和卫星传输服务业高位开局

1-2月份规模以上电信广播电视和卫星传输服务业完成营业收入3.5亿元,同比增长22.2%。其中增长最快的是铁通和移动,分别增长88.8%和39.6%;铁塔、电信和联通保持稳定,分别增长6.3%、3.8%和2.6%。

二、需要关注的问题

(一)、企业营利水平下降

1-2月份全市规上服务业营业利润9610.7万元,同比下降11.5%,其中亏损和零利润企业63家,占比45.7%,营利不足百万的企业52家,占比37.7%。在十大行业门类中,只有信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业营业利润增长,其余八个门类全部下降,这种不利局面发展下去,将造成企业资金周转困难,用工需求下降,稳就业政策压力增加的情况。

(二)、行业后续增长动能不足

今年规模以上服务业增速回落压力逐步加大。一方面受疫情影响,2021年行业回暖加速增长,基数增加,其中,其他营利性服务业营收主要集中在租赁和商务服务业,该行业去年个别企业发展迅速,今年增长放缓。另一方面按照国家统计局要求,从本期开始其他营利性服务业核算统计口径做了部分修改,商务服务业中的人力资源服务营业收入将由净服务收入代替,该指标仅用于其他营利性服务业增速核算。统计口径变更后,1-2月规模以上人力资源服务净服务收入同比下降32.4%。

(三)、规上企业规模偏小、结构不优

近年来,全市规上服务业单位数量成整体增长态势,但规模偏小、结构不优仍然是主要问题。一是规模偏小。从2021年全年营业收入看,全市138家规上服务业企业中,营业收入亿元以上企业23家,占比16.7%;5000万元-1亿元之间企业9家,占比7.0%; 1000万元-5000万元之间企业39家,占比28.3%,1000万元以内的21家,占比15.2%(不统计人力资源服务企业)。二是结构不优,传统行业比重偏高,现代服务业发展后劲不足。规上服务业中租赁和商务服务业为42家,交通运输仓储邮政业(剔除网络货运和粮食仓储)为23家,两个行业占规上服务业比重超过一半。租赁和商务服务业中人力资源服务27家,占规上服务业企业比例达到19.6%。且人力资源服务仍以劳务派遣、人力资源外包的传统产业为主,开展猎头、灵活用工等新兴服务业占比很低,新兴业态发展不足。交通运输仓储邮政业中铁路运输业2家,道路运输业19家,装卸搬运仓储业1家,邮政业1家。运载量大、能耗低的铁路运输业营业收入占全部交通运输仓储业的比重仅为7.0%,代表现代物流业态模式的多式联运和运输代理业没有一家规模企业,运输结构有待优化。技术含量和附加值较高的信息传输、软件和信息技术服务业有14家,占比仅10.1%,科学研究和技术服务业15家,占比仅10.9%。此外,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业生活服务企业合计16家,占比仅11.6%,基本民生向品质民生升级还需更多的市场主体支撑。

三、下一步发展建议

(一)夯实基层基础数据。在人力资源服务统计口径更改后,要对全市27家人力资源企业进行重点指导培训,净服务收入指标的填报要更加精准,数据真实可靠,体现商务服务业的真实运行情况。

(二)做好企业服务。要关注企业经营状况,做好政策宣传,及时协调解决企业发展中遇到的难点和堵点问题。按照统计时间节点,督促企业及时准确报送数据,对于数据异常(增减变动超过30%)企业,要及时开展实地调研,确保数据真实准确。

(三)加强互联网和信息技术服务业发展。以建设数字经济的标杆城市为契机,充分发挥智慧城市建设等优质项目资源优势,引导项目承建企业落地晋城,带动本土中小数字企业发展壮大;同时要积极打造数字产业生态,让企业留得住还能活下来,避免发生项目完工、企业离晋的问题。

(四)助企纾困,助力服务业恢复发展。要用好用足国家近期出台的《促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,结合我市实际和行业特点,推动各项措施落地见效,积极应对疫情防控常态化挑战,助力餐饮、零售、旅游、交通运输等困难行业纾困解难,缓解服务业市场主体的成本压力,帮助企业渡过难关、恢复发展。