2020年,我市进行了第七次全国人口普查。通过普查,全面查清了全市人口数量、结构、分布等方面情况,准确反映了自2010年第六次全国人口普查10年来人口发展变化的趋势性特征。

一、人口发展的现状

(一)常住人口总量减少

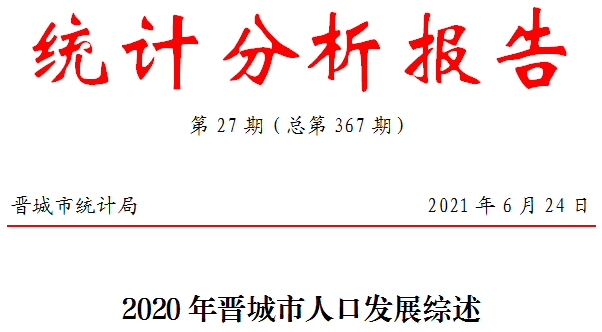

普查显示,2020年,全市常住人口219.45万人,与2010年第六次全国人口普查的227.92万人相比,十年间减少了3.71%。全市常住人口中,男性人口111.08万人,女性人口108.37万人,总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为102.50,与2010年第六次全国人口普查的102.56相比下降了0.06。分县(市、区)看,常住人口总量从高到低依次是城区57.47万人、高平市45.31万人、泽州县41.50万人、阳城县35.05万人、陵川县20.48万人、沁水县19.65万人。我市常住人口总量减少,主要受人口流动变化等因素影响。(图1)

(二)人口素质稳步提高

人口文化素质是人口素质的主要方面。2010年第六次人口普查10年来,我市各级各类教育发展取得新进展,人口文化素质显著提高。一是常住人口中拥有高学历人口比重增大。2020年,我市常住人口每10万人中拥有大学文化程度的为1.72万人,居全省第三,与2010年第六次全国人口普查的0.68万人相比增加1.04万人。二是文盲人口进一步减少。我市始终坚持民生为本,全力提升教育品质,全面促进义务教育城乡一体化发展,2020年,全市常住人口中,文盲人口为1.80万人,与2010年第六次全国人口普查相比,减少了1.67万人,文盲率由1.52%下降为0.82%,下降了0.70个百分点。三是15岁及以上年龄人口平均受教育年限提高。普查显示,2020年全市15岁及以上年龄人口平均受教育年限为10.47年,居全省第二,与2010年第六次人口普查相比提高了1.06年。

(三)人口年龄结构总体均衡

年龄结构是人口的年龄分布状况,是今后人口再生产变动的基础和起点,对未来人口发展的类型、速度和趋势都有重大影响,普查显示,我市人口年龄结构呈现出“中间大、两头小”的明显特征。一是人口老龄化程度加深。2020年,全市60岁及以上年龄人口规模达到44.54万人,占全市常住人口的20.30%,其中,65岁及以上年龄人口为30.52万人。按照国际上对于老龄化社会的衡量标准,当一个国家或地区60岁以上人口超过10%,即进入老龄化社会,10%-20%之间属于轻度老龄化,20%-30%为中度老龄化,30%以上为重度老龄化。据此标准,我市已进入中度老龄化阶段。二是劳动年龄人口资源仍有潜力。2020年,全市16-59岁劳动力年龄人口为142.63万人,占全市常住人口的64.99%。与2010年第六次全国人口普查相比,全市16-59岁劳动年龄人口减少25.5万人,比重下降8.78个百分点,但劳动年龄人口总量仍超过140万人,劳动力资源仍然丰富。三是社会抚养负担较轻。2020年,全市少儿人口抚养比为19.00%,老年人口抚养比为19.22%,总抚养比为38.22%,按照国际上对抚养系数的衡量标准,人口负担系数(即总抚养比)小于或等于50%即处于“人口红利期”。据此衡量标准,我市处于“人口红利期”,劳动力人口供给充分,社会负担相对较轻,有利于社会经济发展。

(四)城镇化水平不断提升

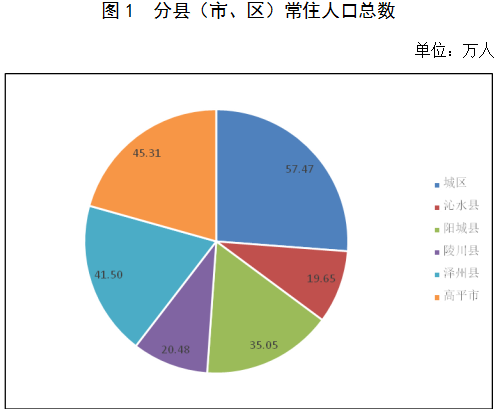

新型城镇化建设的不断推进和各种保障措施的不断完善,促进了农村劳动力转移,带动了第二、三产业人口的增加,加快了我市社会经济的发展。一是城镇化水平不断提升。普查显示,2020年全市常住人口中,城镇人口为137.65万人,常住人口城镇化率为62.72%,与2010年第六次全国人口普查相比,城镇人口增加21.32万人,城镇人口比重上升11.68个百分点。二是全市各县(市、区)城镇化水平差距逐步缩小。2020年,城区城镇化人口为57.47万人,城镇化率达到100%,居全市第一位,其它5个县(市)城镇化率从高到低依次是高平市53.76%、阳城县49.94%、沁水县48.86%、泽州县47.57%、陵川县43.85%。全市各县(市、区)城镇化水平差距由2010年第六次全国人口普查的68.14个百分点缩小为56.15个百分点。三是城镇集聚作用进一步凸显。与2010年第六次全国人口普查相比,2020年全市城镇人口增加21.32万人,其中,城区城镇人口增加9.77万人,占全市城镇人口增量的45.83%。(图2)

二、全市人口发展面临的挑战

(一)人口老龄化程度逐步加深

受人口年龄结构推移影响,我市老年人口规模持续增长,老龄化程度不断加大。普查显示,2020年,全市60岁及以上年龄人口为44.54万人,占全市常住人口的比重达到20.30%,其中65岁及以上年龄人口的比重达到13.91%。与2010年第六次全国人口普查相比,60岁及以上年龄人口比重提高8.96个百分点,增长速度快于上个十年的2.82个百分点,其中,65岁及以上年龄人口比重提高7.66个百分点,增长速度快于上个十年的0.64个百分点。人口老龄化程度的加剧会影响到消费需求和结构,随着人口流动趋于活跃,家庭养老功能减弱,我市医疗保健、生活服务等养老保障体系和社会经济发展都将面临新的压力和挑战。

(二)城镇化发展水平仍需提高

2020年,全市常住人口城镇化率为62.72%,高于全省常住人口城镇化率(62.53%)0.19个百分点,低于全国常住人口城镇化率(63.89%)1.17个百分点。分县(市、区)看,6县(市、区)城镇化率由高到低依次是城区(100%)、高平市(53.76%)、阳城县(49.94%)、沁水县(48.86%)、泽州县(47.57%)、陵川县(43.85%),其中,城区城镇化率高于全国、全省平均水平。城区作为我市目前唯一的市辖区,是我市城市主体的核心组成部分和区域经济发展的中心,承载功能较多,产业较为集聚,城镇化水平相对较高,其它5个县(市)城镇化水平虽然不断提高,但与全国、全省平均水平还有一定差距。

(三)农业转移人口市民化进程相对滞后

农业转移人口市民化是推动新型城镇化建设的核心,是促进城镇化健康发展的重要抓手。根据公安部门数据,2020年,全市户籍人口为222.07万人,其中城镇户籍人口为99.28万人,户籍人口城镇化率为44.71%,户籍人口城镇化率比常住人口城镇化率低18.01个百分点。近年来,我市农业转移人口市民化进程取得了一定成果,但与常住人口城镇化水平相比仍存在一定差距,农业转移人口与城镇居民在综合素质、价值观念、职业分布、生活方式、行为习惯等多个方面仍存在差异,且没有充分享受城镇的基本公共服务和社会保障,真正融入城镇经济社会运行的进度较为缓慢,对我市新型城镇化建设带来较大的压力和挑战。

三、促进人口长期均衡发展的建议

(一)完善“三孩”配套政策措施

扎实有序实施“三孩”生育政策,积极采取措施解决群众生育养育子女面临的困难。一是积极引导生育养育意愿,逐步扭转年轻人生育观念,加强新型家庭文化宣传,构建家庭友好型社会。二是减少家庭生育成本,加快推进教育公平,优化医疗卫生资源配置,合理配置基础公共服务部门,切实解决家庭生育养育后顾之忧。三是优化婴幼儿照护服务,加大公立幼儿园建设力度,基本实现幼儿就近入学,多种形式鼓励支持社会力量举办托育服务机构,加大社区对婴幼儿照护服务的支持力度。四是维护妇女合法劳动权益,建立健全生育妇女劳动保障制度,扎实推动生育保险和生育津贴等政策落地,合理有效消除隐性就业性别歧视。

(二)建立健全社会养老保障服务体系

一是深入贯彻落实《晋城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》精神,依托我市得天独厚的气候、古建、生态、文化等要素优势,充分发挥康养产业比较优势,着力构建养老保障服务体系,大力推进“社会化养老”模式,增加养老服务供给,鼓励社区居家养老,强化社区卫生服务中心对机构养老、社区居家养老的服务支撑。二是增强全社会积极应对人口老龄化的思想观念,大力弘扬敬老爱老的中华民族传统美德,建设具有民族特色、时代特征的孝亲敬老文化,引导社会群众积极看待老龄社会,着力提高老年人生活和生命质量,维护老年人尊严和权力。三是引导老年人积极面对老年生活,老年期是人生发展的重要阶段,人人都应积极面对老年生活,做到老有所学、老有所为、老有所乐,保持身心健康,同时要构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,为广大老年人有所学、有所为、有所乐创造良好的外部环境和条件,帮助老年人增强自尊、自立、自强、自爱意识。

(三)加快推进新型城镇化建设

推进新型城镇化需要以人为核心,合理引导流动人口,有序推进农业转移人口市民化,稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖,不断提高人口素质,促进人的全面发展和社会公平正义,使全体居民共享现代化建设成果。一是增强市域中心城市发展能级,推动组团式发展,按照“一体两翼、协同发展”的城市空间优化思路,统筹推进老城改造与丹河新城建设。二是以实现人的城镇化为核心,推动市域中心城市、大县城、特色小镇协调发展,全面提升城市品质,为转型发展注入强劲动力。三是有序推进农业转移人口市民化,加快户籍制度改革,逐步解决进城农民工及其家属落户城镇的问题,加大相关公共支出力度,逐步实现义务教育、就业服务、社会保障、基本医疗、保障性住房等基本公共服务对城镇常住人口全覆盖。