“十三五”时期,晋城市农业农村经济发展坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以提高人民生活水平为中心,认真贯彻落实习近平总书记关于对农业农村发展的重要讲话精神,奋力拼搏、砥砺前行,农业农村发展取得新成就,农业生产条件和人民生活水平日益向好,蒸蒸日上。“十三五”规划确定的农业农村发展各项目标任务圆满完成,为如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供了有力支撑,为“十四五”规划和2035年远景目标的实现提供了坚强保障。(注:由于2016年为农业普查年数据更为详实,故全文均以2016年为基期进行对比分析。)

一、农业综合生产能力显著增强

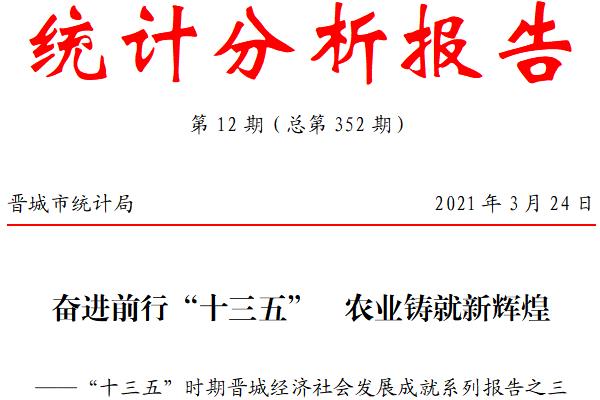

五年来,我市农业经济得到了快速发展,农业综合生产能力显著增强。2020年全市第一产业增加值56.5亿元,比2016年增加12.7亿元,按可比价计算“十三五”期间年均增长1.6%。2020年全市农林牧渔业总产值突破百亿大关,达到110.0亿元,比2016年增加25.8亿元,增长30.6%,“十三五”期间年均增长6.9%。

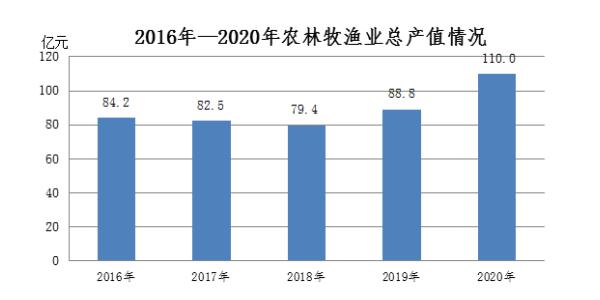

(一)粮食生产基本稳定

五年来,我市粮食生产基本稳定,“十三五”期间年均粮食总产量为69.7万吨。2020年全市粮食播种面积240.6万亩,总产量66.4万吨,“十三五”期间粮食产量保持在60万吨至80万吨的合理区间。

(二)经济作物优化升级

五年来,我市种植业产业结构不断优化,经济作物品种不断丰富,产量较快增长。

油料产量大幅增加。五年来,在市委市政府大力发展乡村旅游业的引导下,我市向日葵、油菜籽种植面积和产量较快增长,带动油料产量大幅增加。2020年全市向日葵种植面积2.8万亩,产量0.4万吨,比2016年增加0.3万吨,增长215.3%,“十三五”期间年均增长33.3%。油菜籽种植面积1.3万亩,产量0.2万吨,比2016年增加0.05万吨,增长41.3%,“十三五”期间年均增长9.0%。 油料产量0.7万吨,比2016年增加0.3万吨,增长79.6%,“十三五”期间年均增长15.8%。

蔬菜产量稳步增长。五年来,随着人们生活水平的不断提高有力助推了设施蔬菜的发展,我市蔬菜产量大幅增加。2020年全市蔬菜种植面积9.3万亩(其中设施蔬菜1.7万亩),比2016年增加0.3万亩,产量33.9万吨(其中设施蔬菜8.0万吨),比2016年增加2.9万吨,增长9.3%,“十三五”期间年均增长2.3%。

中药材产量增幅较大。五年来,随着农业种植结构的不断调整,中药材产量大幅增加。2020年全市中药材产量3.0万吨,比2016年增加2.3万吨,增长301.1%,“十三五”期间年均增长41.5%。

(三)林业产业健康发展

五年来,我市认真贯彻落实绿水青山就是金山银山的理念,大力开展护林造林发展林业产业,2020年各项林业指标比2016年明显提高。“十三五”期间累计育林育苗面积24.3万亩,累计造林面积11.5万亩,累计未成林成林抚育面积9.0万亩,累计零星植树3005.0万株。

(四)畜牧业逐步恢复

五年来,我市畜牧业在2018年底经历了严重的非洲猪瘟后,市委市政府积极出台了一系列扶持生猪产业发展的政策,2020年我市生猪产业开始逐步恢复,全市畜牧业生产形势逐步好转。

生猪生产逐步好转。2020年生猪存栏76.8万头,比2019年增加18.3万头,增长31.2%。2020年生猪出栏110.0万头,比2019年增加149万头,增长15.6%。2020年猪肉产量8.6万吨,比2019年增加1.4万吨,增长19.3%。

禽肉产量增长较快。2020年鸡存栏1069.2万只,比2016年增长11.1%。2020年鸡肉产量2.5万吨,比2016年增长168.1%,“十三五”期间年均增长28.0%。鸡蛋产量8.7万吨,比2016年下降5.1%。

蜂蜜产量增幅较大。2020年蜂蜜产量2811吨,比2016年增加850.5吨,增长43.3%,“十三五”期间年均增长9.4%。

二、农业生产结构持续优化

(一)种养结合双向发展

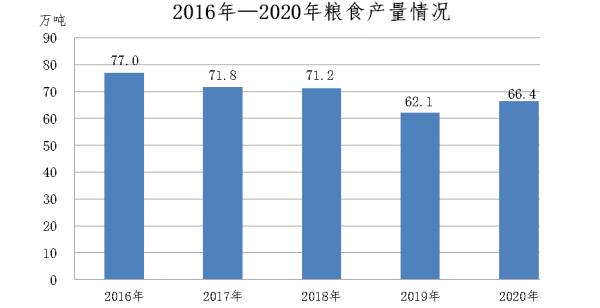

五年来,我市种植业平稳发展,畜牧业逐步恢复,农业生产呈现种养结合双向发展的产业格局。从产值构成来看,2020年农、林、牧、渔及辅助性活动五个行业占农林牧渔业总产值的比重分别为43.3%、3.3%、49.1%、0.3%和4.0%,与2016年相比,农业占比提高2.5个百分点,林业降低0.9个百分点,牧业降低2.0个百分点,渔业降低0.1个百分点,辅助性活动提高0.6个百分点。

(二)农产品绿色健康发展转型明显

五年来,随着人们生活水平的提高,对农产品品质要求也不断提高,农业开始向绿色健康迈进,化肥、农药使用量零增长行动成效明显。2020年全市农用化肥施用量15.6万吨,比2016年减少4.5万吨,下降22.4%。农药使用量805.6吨,比2016年减少204.3吨,下降20.2%。农用薄膜使用量736.0吨,比2016年减少276.9吨,下降27.3%。

三、农业基础设施明显改善

(一)农田水利条件明显改善

五年来,我市持续加强农田水利基础设施建设力度,农田灌溉条件明显改善。2020年我市耕地灌溉面积72.6万亩,比2016年增长0.9%,“十三五”期间年均增长0.2%。2011年至2018年全市累计建成高标准农田89.9万亩,其中2020年建成高标准农田8.9万亩,确保了我市农业综合生产能力稳步提升。

(二)农业机械化水平不断提高

五年来,我市出台了一系列农机补贴政策,农业机械化水平不断提高,极大的解放了农村生产力,2020年农业机械化水平与2017年农机普查时相比不断提高。2020年农业机械总动力65.3万千瓦,比2017年增加4.9千瓦,增长8.4%。农用大中型拖拉机4565台、小型拖拉机34696台和拖拉机配套农具55663套,分别比2017年增加161台、584台和1868套。2020年机耕面积135.2千公顷、机播面积127.3千公顷、机收面积97.9千公顷,农作物综合机械化水平达75.5%,比2017年提高3.6个百分点,比2016年提高4.4个百分点。

四、农业生产方式发生变革

(一)农业规模化经营快速发展

随着农村土地制度改革不断深化和“三权分置”制度的确立,农村承包地更加有序流转,农业规模化经营快速发展。2020年末耕种规模化(100亩以上)农业经营户共113户,生猪规模化(年出栏生猪500头以上)农业经营户共647户,家禽规模化(肉鸡出栏50000只及以上,蛋鸡存栏10000只及以上)农业经营户共250户。

(二)新型经营主体大量涌现

在国家大力培育各类新型农业生产经营主体和服务主体的政策作用下,我市农民专业合作社、家庭农场等大量涌现。2020年末以农业生产经营或服务为主的农民示范合作社542个,其中国家级18个、省级129个、市级252个、县级143个。新型经营主体的大量涌现为现代农业发展注入新要素,增添新活力和持久动力。

(三)新型生产模式品质提升

五年来,随着农业生产技术和科技水平的提升,设施农业、观光农业等新型农业生产模式快速发展,农业设施品质不断提升,高品质日光温室面积增长较快,低品质大棚、中小棚逐步淘汰。2020年末全市农业设施数量8650个,设施农业占地面积1.6万亩,比2016年下降6.5%。日光温室面积1.0万亩,比2016年增长5.8%,占设施农业的58.1%,比2016年提高6.8个百分点。大棚面积0.6万亩,比2016年下降10.3%。中小棚面积238.3亩,比2016年下降51.4%。

“十三五”时期,我市农业农村经济奋力拼搏、砥砺前行,走出了一条具有晋城特色的乡村振兴之路。“十四五”时期,我市将继续坚持农业农村优先发展总方针,以实施乡村振兴战略为统领,稳步提升粮食、畜禽等重要农产品保障水平,努力提高农业质量效益和竞争力,巩固提升脱贫攻坚成果,持续深化农村改革,不断完善乡村治理体系,加快推进农业农村现代化。一是优先发展农业农村,全面推进乡村振兴;二是提高农业质量效益和竞争力,加大农业水利设施建设,强化绿色导向,推动农村一二三产业融合发展;三是实施乡村建设行动,改善优化农村人居环境;四是深化农村改革,大力培育新型农业经营主体,增强农业农村发展活力;五是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。