“十三五”时期,是晋城发展史上具有里程碑意义的五年,是晋城决战决胜全面建成小康社会、向着第一个百年目标阔步前进的五年,是晋城高质量转型发展全面深化、各项事业取得全面进步的五年,更是晋城人民一个又一个梦想从蓝图变为现实的五年。五年来,面对大变局大变革大事件的深刻影响,晋城坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神,全面落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府决策部署,坚定不移贯彻新发展理念,紧扣高质量转型发展主题,开拓创新、锐意进取,有力有效应对各种风险挑战,特别是新冠肺炎疫情带来的严重冲击,综合实力跃上新台阶,营造了解放思想、先行先试、狠抓落实的新发展环境,为在新征程上开创新时代美丽晋城高质量高速度转型发展新局面奠定了坚实的基础。

一、经济运行保持稳定,综合实力显著提高

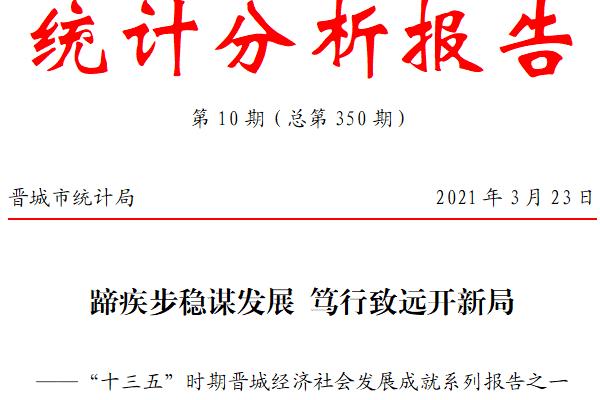

经济总量再上新台阶。“十三五”时期,全市主动适应经济发展新常态,经济综合实力跃上新台阶。生产总值由2015年的958.5亿元,2017年突破1100亿元,2018年突破1200亿元,2019年突破1300亿元,2020年达到1427.5亿元,按不变价格计算年均增长5.9%。

人均生产总值稳步提高。2020年,全市人均GDP突破6万元,预计达60462元,在全省排名前列,按不变价格计算年均增长5.5%。按汇率折算,2020年人均GDP约9257 美元。

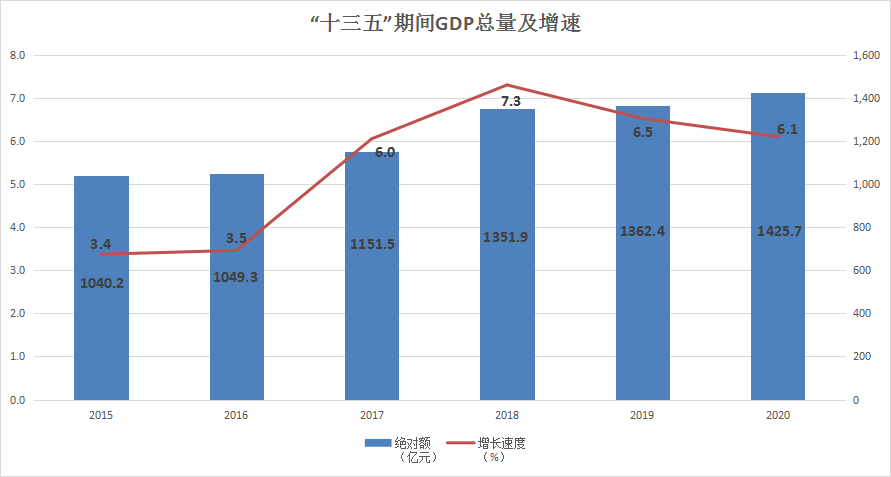

财政实力持续壮大。全部财政收入由2015年的192.5亿元增加到2020年的268.2亿元,年均增长6.9%。其中一般公共预算收入由2015年的93.9亿元增加到2020年的145.3亿元,年均增长9.1%。财力的不断增强,为经济发展、社会保障和民生改善提供了坚实的资金保障,社会保障和就业支出、卫生健康支出、教育支出分别年均增长7.4%、7.3%、1.3%。

二、产业结构不断优化,经济发展更趋协调

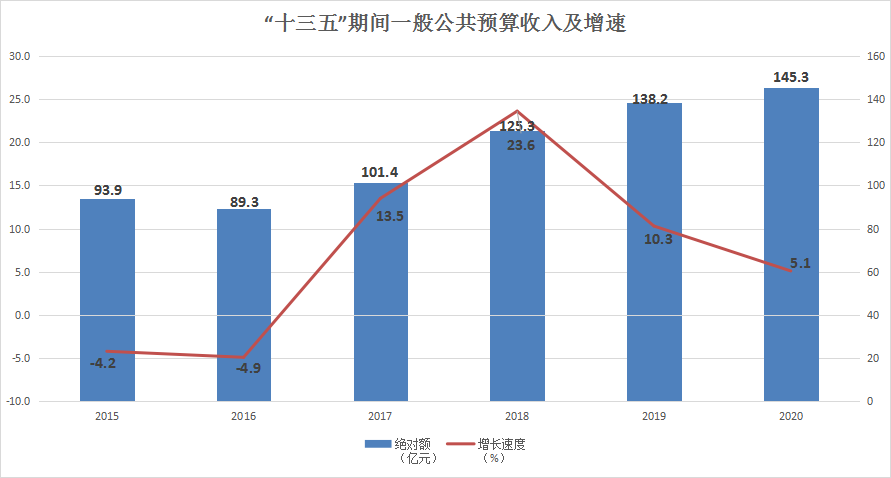

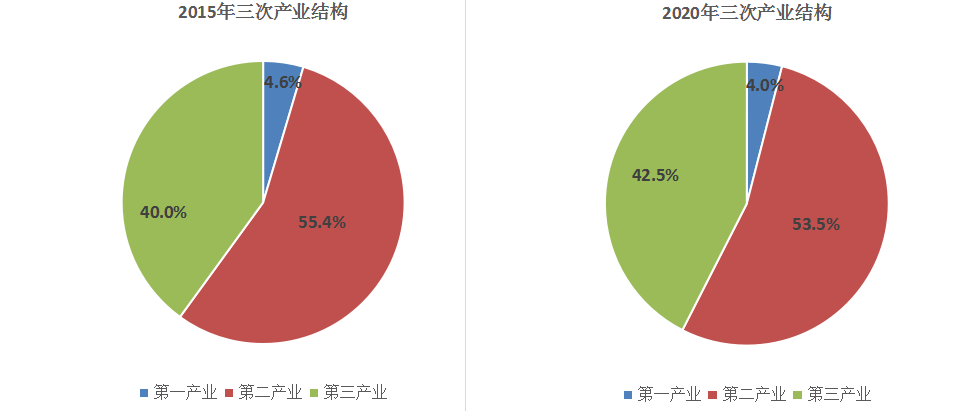

产业结构进一步优化。三次产业结构从2015年的4.6:55.4:40.0调整为2020年的4.0:53.5:42.5,第一、第二产业比重分别下降0.6、1.9个百分点,第三产业比重上升2.5个百分点。

农业基础地位稳固。“十三五”以来,全市继续巩固提升传统农业,加快构建现代农业产业体系,农业经济稳健发展,基础更为巩固。农林牧渔业总产值由2015年的84.2亿元增加到2020年的110亿元,按不变价格计算年均增长0.8%。从最新农业生产数据看,2019年,全市耕地面积达205.3千公顷,粮食总产量62.1万吨,蔬菜总产量31.9万吨,生猪存栏58.5万头,禽蛋产量8.9万吨,油料6224吨。

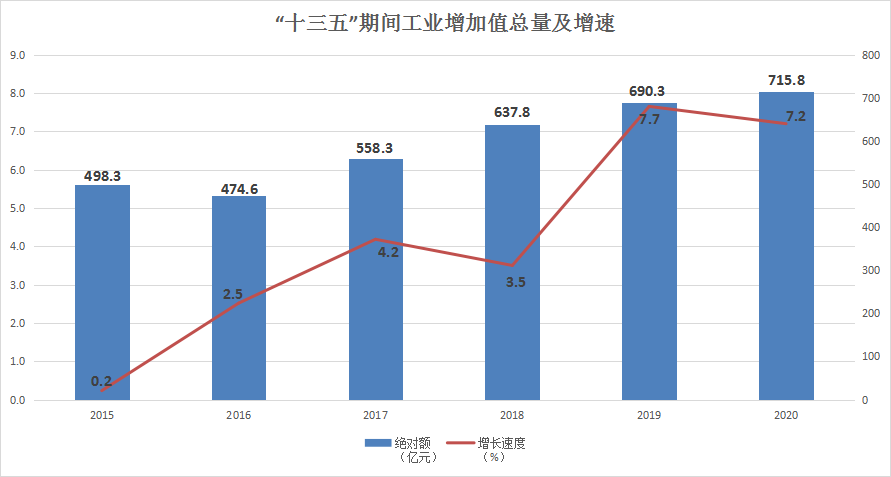

工业发挥“压舱石”作用。“十三五”期间,我市工业经济保持平稳发展,在经济发展中的核心支撑作用增强。规模以上工业企业由2015年的251家增加到2020年的343家。2020年全部工业增加值由2015年的498.3亿元增加到的715.8亿元,按不变价格计算年均增长5.0%。原煤产量1.19亿吨,创历史新高。煤层气产量49.6亿立方米,比2015年增长57.5%。钢材产量514万吨,比2015年增长70.6%。发电量262.2亿千瓦小时,比2015年增长15.7%。水泥、生铁、化肥产量分别比2015年增长48.2%、41.2%、23.2%。

服务业发展势头强劲。“十三五”时期,交通、商贸、住宿、餐饮等传统服务业加快转型升级,信息、金融、物流、房地产等现代服务业加快发展,服务业成为经济发展主引擎。全市服务业增加值由2015年的383.8亿元增加到2020年的606.3亿元,按不变价格计算年均增长7.5%,快于GDP与工业增速。其中批发和零售业年均增长2.7%,交通运输、仓储和邮政业年均增长8.7%,住宿餐饮业年均增长6.9%,金融业年均增长7.3%,房地产业年均增长9.2%,其他服务业年均增长12.6%。

三、内需动力支撑强劲,消费潜力不断释放

有效投资不断扩大。围绕补短板、强弱项、促转型,大力提高投资质量,为构建新发展格局提供了强有力的支撑。“十三五”期间,全市固定资产投资年均增长8.3%。高技术制造业、工业技术改造、民间项目投资等重点领域投资保持快速增长,2020年虽然受疫情影响,高技术制造业、工业技术改造仍分别比上年增长44.3%和10.1%。房地产市场坚持“房住不炒”定位,宏观调控效应明显,商品房销售面积由2015年历史最高点的152.4万平方米降至2020年的131.9万平方米。

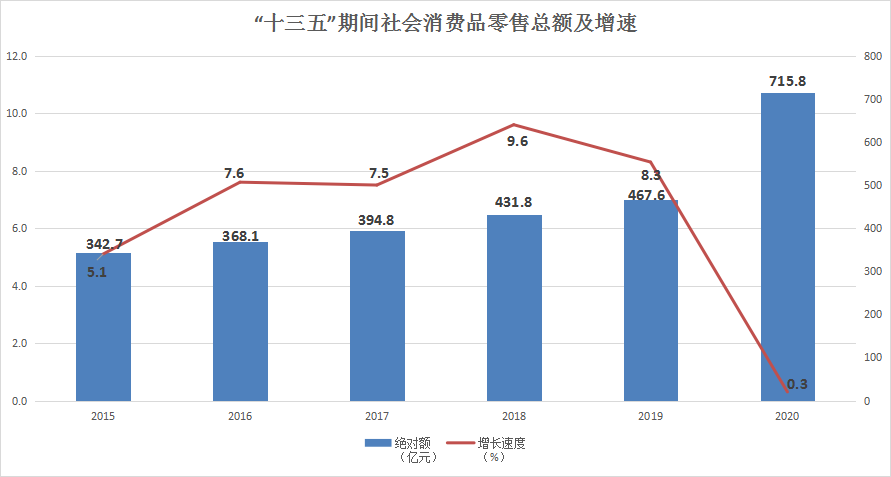

消费市场蓬勃发展。通过提升传统消费,培育新型消费,发展服务消费,“十三五”期间消费市场活力不断增强,潜力逐渐释放,规模稳步扩大。社会消费品零售额由2015年的358.8亿元增加到2020年的468.9亿元,年均增长5.5%。升级类商品消费加大,消费结构逐步升级。2020年通讯器材类、电子出版物及音像制品类、家用电器和音像器材类、汽车类、文化体育娱乐用品类、家用电器和音像器材类商品零售额分别比2015年增长1.7倍、1.4倍、54.7%、34.4%。

旅游市场加快发展。近年来,我市大力发展文旅康养产业。太行一号国家风景道主线全线贯通,王莽岭景区整治提升工程进展顺利,“百村百院”康养工程首批项目规划策划方案全部完成,成功举办首届全国康养产业发展大会,永久会址落户晋城。2020年,全市接待国内外游客达到3264.9万人次,旅游综合总收入达到293.5亿元。

四、社会保障稳步提高,民生福祉不断提升

就业形势总体稳定。“十三五”期间,全市持续推进就业优先战略,实施积极就业政策,统筹做好重点群体就业、推动创业带动就业等各项工作,就业规模稳步增长。“十三五”期间城镇新增就业累计达23.32万人,转移农村劳动力14.17万人。城镇登记失业率自2015年以来持续稳定在4%以内,低于全省平均水平。

城乡居民收入稳步增加。随着经济的稳步发展,全市持续抓好民生政策落实,千方百计拓宽增收渠道,确保居民收入持续增加。2020年,全市全体居民人均可支配收入达到27475元,年均增长7.3%。其中城镇常住居民人均可支配收入36332元,年均增长6.4%;农村常住居民人均可支配收入16054元,年均增长8.0%。

脱贫攻坚决战决胜。“十三五”以来,全市凝心聚力打好脱贫攻坚战,全力以赴推进脱贫攻坚工作。陵川、沁水两县脱贫摘帽,200个贫困村全部退出,6.3万贫困人口全部达到脱贫标准。

社会事业全面发展。教育普及程度大幅提高。2020年全市普通高等学校1所,独立设置的成人高等学校1所。高中阶段毛入学率97.2%。东南新区学校投入使用,普惠性幼儿园覆盖率达到81.6%。成功创建国家公共文化服务体系示范区。建立完善分级诊疗体系,卫生医疗条件改善明显。2020年全市共有各级医疗卫生机构3163个,其中妇幼保健院(所、站)7个。医院和卫生院床位13.7千张,卫生专业技术人员1.58万人。村卫生室覆盖率100%、县乡村三级医疗机构达标率均为100%。碘盐覆盖率达到99.39%,合格碘盐食用率达到96.61%,各种地方病得到了有效控制。文化事业蓬勃发展。2020年全市共有艺术表演团体10个,演出场次2026场,演出收入1090万元;全市共有艺术表演场馆4个,文化馆7个,美术馆2个,公共图书馆7个,总藏量152.3万册。科技创新能力稳步提升。全面推进创新驱动发展,加大科技经费投入力度,企业自主创新能力不断提升。2019年全社会R&D经费投入投入强度1.05%,排全省第2位。社会保障水平进一步提高。社会保障覆盖面稳步扩大,2020年末全市参加基本养老保险167.9万人,比上年末增加5.5万人。符合条件的建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。

五、绿色发展稳步推进,对外开放持续扩大

生态文明建设成效显著。“十三五”期间,晋城在快速发展经济的同时,牢抓生态环境的保护和改善不放松,采取系列措施,不断加大投入,环境保护工作取得了长足进展,为“生态化”晋城建设奠定了坚实的基础,“绿水青山就是金山银山”的发展理念在晋城正在得以实现。环境污染防治力度不断加大。市委市政府长期以来高度重视环境保护,坚持预防为主,依靠科技法制手段,坚持综合治理,全面推进、重点突破。2020年,全年二级以上天数243天,市区优良天数为243天,优良天数比例为66.39%;PM2.5年均浓度为46μg/m3,同比下降14.81%,较2015年(57μg/m3)下降19.30%。城市饮用水水源全部达标。

对外开发开放取得重大成果。随着郑太高铁开通运行,晋城进入“高铁时代”,晋侯高铁有望列入国家“十四五”综合交通运输发展规划,G342、G207改线基本完成,晋城机场立项审批的各项基础工作已经就绪,正在履行相关程序。连接周边的陆、空立体交通网络正逐步建立,形成了全方位、宽领域、多层次的开放格局。2020年,我市和沁水县荣膺全国文明城市,叫响了“三宜三晋”城市品牌。海峡两岸神农炎帝经贸文化旅游招商系列活动连续成功举办,中国康养产业发展大会永久会址落户晋城。2020年,实现进出口贸易总额64.3亿元,比2015年增长15.4%。

“十三五”是全市砥砺奋进、坚实前行、锐意进取,经济社会发展迈上高质量转型发展轨道的五年。五年来,晋城经济社会发展各方面都取得了较大成就,在全面建成小康社会的征程中迈出了坚定步伐。展望“十四五”,站在新的起点,全市要继续认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下,对标全省“示范区”、“排头兵”、“新高地”三大目标,围绕我市确定的“先行区”、“领跑者”、“桥头堡”的新定位,确保全面建设社会主义现代化国家新征程开好局、起好步,奋力在新征程上开创新时代美丽晋城高质量高速度转型发展新局面。