2020年是“十三五”收官之年,面对新冠肺炎疫情、外部环境不确定等压力,在市委市政府的坚强领导下,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,持续深化供给侧结构性改革,坚定不移推进转型发展,全年工业经济呈现生产稳步回升、效益持续改善、新动能加快成长、发展活力不断增强的向好态势。

一、工业生产稳步回升,原煤产量再创新高

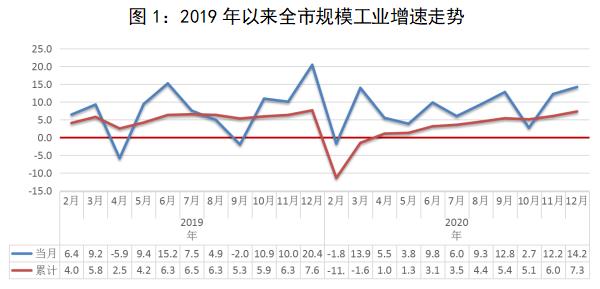

2020年,全市规模工业增加值同比增长7.3%,较一季度、上半年、前三季度分别加快8.9、4.2和1.9个百分点,增速快于全国(2.8%)、全省(5.7%)4.5和1.6个百分点,增速位居全省前列。全市工业经济呈现平稳回升、稳中向好态势。

(一)重点行业稳定增长,支撑作用显著增强

全市29个行业大类中,有14个行业增加值同比实现增长,行业增长面48.3%。其中,农副食品加工业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、废弃资源综合利用业、金属制品、机械和设备修理业、燃气生产和供应业等10个行业增加值增速超过全市平均水平。从主导行业看,煤炭行业增长6.8%、装备制造业增长17.3%(其中,光机电增长19.0%)、冶铸行业增长9.7%,分别拉动规模工业增长4.4、1.6和0.5个百分点,成为支撑全市工业经济增长的主要力量;电力行业增长0.8%,增速较为平稳;煤层气和化工行业分别下降2.1%和7.7%。

(二)超五成产品实现增长,原煤产量再创新高

从全市监测的51种主要工业产品看,26种产品产量同比实现增长,占全部工业产品种类的51.0%,重点监测产品中原煤、洗煤、煤层气、生铁、钢材、铸管、化肥、合成氨、发电量等产品产量分别增长6.6%、42.6%、6.4%、6.6%、11.5%、11.8%、5.1%、3.0%、0.8%,其中,原煤产量1.2亿吨,创历史新高。

二、企业效益持续改善,亏损面不断缩小

(一)企业利润持续改善,装备制造业利润增幅较快

2020年,全市规模工业实现利润150.7亿元,同比下降19.7%,降幅分别较一季度(-35.3%)、上半年(-32.2%)、前三季度(-31.1%)持续收窄15.6、12.5和11.4个百分点。其中,电力行业实现利润总额15.4亿元,增长118.4%,装备制造业实现利润总额20.8亿元,增长22.5%,冶铸行业实现利润总额4.4亿元,增长1.8%。

(二)企业营业费用减少,亏损面不断缩小

今年以来,突如其来的新冠疫情严重影响了工业企业的正常生产,企业各项成本费用高企,收入下降。为使企业在逆境中坚定信心,从中央到地方相继出台一系列减税降费等政策,企业经营负担得到一定程度缓解。2020年,全市规模工业企业每百元营业收入中的费用为12.76元,同比减少0.16元。税金总额、税金及附加同比分别减少16.8亿元和6.4亿元,企业经营费用的下降,改善了工业企业尤其是亏损企业的盈利状况。12月末,全市规模工业企业中亏损企业115户,亏损面为32.5%,较6月末和9月末分别收窄11.5和6.2个百分点。

三、新动能持续加快,战新增速领跑全省

(一)创新驱动深入开展,新动能加快成长

2020年,全市上下认真贯彻创新驱动战略,战略性新兴产业和高技术制造业充分发挥了在调整产业结构、支撑经济增长中的辐射、带动作用,为迈向高质量发展夯实了基础。全年工业战略性新兴产业(制造业)增加值增长12.0%,增速高于规模工业4.7个百分点,位列全省首位。高技术制造业增加值增长15.9%,增速高于规模工业8.6个百分点,占比由2019年的7.4%提高到8.1%。其中,电子及通信设备制造业增加值同比增长18.1%,拉动全市高技术制造业增长17.1个百分点。

(二)产业布局日趋完善,装备制造业发展加快

2020年,全市坚持以光机电产业集群发展为突破口,着力打造全省先进制造业基地,装备制造业在推动全市工业快速发展中的支撑作用日益显著。全市规模装备制造业工业企业增加值增长17.3%,快于全市规模工业10.0个百分点,占规模工业的比重为10.3%,较上年提高1.1个百分点,拉动规模工业增长1.6个百分点。

四、对外开放持续推进,工业出口逆势增长

(一)对外开放持续深入,外资企业增速加快

2020年,全市持续推进更高水平对外开放,全市规模工业中外商及港澳台商投资企业主要指标均较上年实现增长。2020年底,全市规模工业中外商及港澳台商投资企业18户,较上年增加3户。全年工业增加值同比增长13.0%,较上年加快6.0个百分点;增加值占规模工业的比重为16.5%,较上年提高0.9个百分点;利润总额增长10.5%,较上年加快2.8个百分点;完成利税66.8亿元,占规模工业的比重为25.6%,较上年提高6.0个百分点。

(二)工业出口逆势增长,出口规模不断扩大

由于我市疫情防控工作推进较快,晋城富士康开工较早。一季度,全市出口交货值同比增长41.0%,有力拉动了我市工业经济的复苏。4月份以来,国内疫情防控趋于稳定,晋城富士康订单外流,我市出口交货值增速略有放缓;进入四季度,随着富士康订单增多,出口交货值增速不断回升。12月出口交货值增长41.5%,较11月加快48.6个百分点。全年来看,在全球经济严重萎缩的大形势下,我市工业产品出口交货值同比增长2.8%,接近100亿元(97.5亿元),创“十三五”新高。

五、当前工业经济运行面临的主要压力

(一)经济稳增长的基础不牢,转型发展后劲不足

一是高污染、资源依赖型企业较多,工业经济抗风险能力不强。受环保和市场等多重因素影响,年末全市化工、陶瓷、液化等企业均处于停产或半停产状态。12月当月,停产(产值为0)规模工业企业共46家,占规模工业企业的比重高达13.0%,当月同比减产5.1亿元。二是年度新入库企业仍以煤炭为主,产业转型难以实现稳定接续发展。2020年年报全市新入库规模工业企业80户,其中,煤炭企业45户,占全部新入库企业的56.3%,煤炭企业营业收入23.1亿元,占全部新入库企业的58.8%,高出在库煤炭企业营业收入占比(46.9%)11.9个百分点。

(二)工业品价格低位运行,企业利润处于下降通道

从全省看,全省工业生产者出厂价格延续了上年以来的下降态势。2020年,全省工业生产者出厂价格指数同比下降3.3%,在主导行业中:煤炭开采和洗选业价格同比下降7.0%;石油和天然气开采业价格下降7.1%;黑色金属冶炼和压延加工业价格下降3.0%;化学原料和化学制品制造业下降5.2%;计算机、通信和其他电子设备制造业下降3.9%。从全市看,虽然年末煤炭、煤层气等重点产品受季节因素利好价格回升,但从全年看,全市重点产品价格仍处于下降通道,直接影响企业效益。1-12月,煤炭混合均价535元/吨,同比下降5.7%;煤层气1.16元/M3,同比下降6.8%;液化天然气2816.1元/吨,同比下降17.7%;化肥3322.0元/吨,同比下降11.0%。

(三)经济增长的制约要素依然较多

根据第四季度景气调查数据显示,174户工业企业中,企业认为生产经营面临的主要成本压力排前几位的依次是:“原材料成本”占60.3%,“用工成本”占40.8%,“环保成本”占35.1%,“能耗成本”占33.3%,原材料、人力、环保等因素仍是制约企业扩大再生产中的突出问题。

六、推动我市工业经济平稳健康发展的几点建议

2021年是“十四五”开局之年,也是推动我市工业改革转型关键之年。站在新的历史节点,我们要坚持稳中求进的工作总基调,按照省委十一届十一次经济工作会议的部署,紧紧围绕“高质量、高速度、转型发展、创新生态”等关键词,进一步夯实我市工业高质量转型发展的基础,迈好开局之年第一步。

(一)抢抓发展机遇,全力巩固经济回升向好局面

在全面贯彻落实省市系列稳就业、保民生、促消费政策举措的基础上,争取更多的政策支持,并出台一批惠民惠企、推动经济新一轮发展的政策举措。进一步加大招商引资力度,在推进改革开放上实现新突破,把项目为王的要求落到实处。要借助“小升规”企业培育平台,重点培育扶持一批具有较高科技含量、绿色发展的非煤企业、优势产业、龙头行业,为规模工业持续发展提供新鲜力量。

(二)加快转型升级,增强经济发展支撑能力

着力构建“两只翅膀腾飞,三足鼎立支撑”的高质量转型格局,加快开发区改革创新步伐,推动光机电产业集群发展。坚持把改造提升传统产业作为转型升级的首要任务,加快主导产业升级步伐,加快创新成果产业化。注重把企业技术改造同兼并重组、淘汰落后、流程再造、组织结构调整、品牌建设等有机结合起来,全力推进煤炭煤化工、钢铁铸造建材、煤层气等千亿级产业集群建设。

(三)突出各项惠企政策落实,最大限度为企业纾困解难。

按照最大化原则贯彻落实好中央、省、市各项惠企政策措施,确保符合条件企业应享尽享政策实惠。加强对重点行业、重点企业运行监测,及时掌握行业、企业运行中的苗头性问题,帮助企业及早发现问题、化解运营风险。加大金融支持直达实体政策落实工作力度,增强金融支持针对性,对于大中型企业,力求金融贷款资金精准投放,切实满足实体经济融资需求,对于小微型企业,扩大信贷普惠范围,提高信贷发放规模,降低企业融资成本。